人材採用では、書類選考から複数回にわたる面接など、多大な時間と労力が必要となります。せっかく内定を出した優秀な人材を失ってしまうのは、企業にとって大きなダメージです。

- 内定を出した応募者に辞退されてしまった、、

- 内定辞退の原因は?

- 内定辞退を防止するための施策を知りたい

など、内定辞退についてさまざまな悩みや不安を抱える採用担当者様も多いでしょう。そこで今回は、内定辞退の発生要因、注意点、対処方法などを実際の事例とともに解説しています。ぜひ参考にしてください。

採用課題を解決するなら、300社以上の支援実績を誇る

uloqo(PrHR)の採用代行サービス

このような課題を抱えていませんか?

・採用活動におけるリソース不足にお悩みを抱えている

・面接や書類選考で、改善や採用広報等に手が回らない

・どうしたら採用活動がうまくいくのかよく分からない

uloqo(旧PrHR)の採用代行サービスは、結果にコミットし、採用目標達成に向けて、

あらゆる打ち手を考案・実行します。

採用戦略設計・採用広報企画・スカウト媒体・人材紹介会社・SNS等、

あらゆる採用手法の活用、候補者対応まで、採用に必要な機能を

豊富なノウハウと実績を活かし、高い品質でご提供します。

内定辞退の現状

今、内定辞退はどのような状態なのでしょうか?実際の数字やアンケート調査から現状を探ってみましょう。

内定辞退は当たり前?

株式会社リクルート就職みらい研究所によると、新卒採用の内定辞退状況は、内定を獲得した学生のうち、内定辞退をしたことのある学生の割合を示す「就職内定辞退率」は64.6%に上るという結果でした。就職活動を行う学生の3人に2人が内定辞退をしていることになり、前年、前々年の調査においてもほぼ同様の結果が出ています。

また、一人の学生が何社以上内定辞退をしたかについて聞くと、平均1.44社、2社以上辞退した学生の割合は38.9%という結果が出ました。一人あたりの内定辞退件数についても、前年、前々年でも同様の結果になっています。

これらの調査結果からは、昨今の新卒社員にとっては、内定を辞退することは珍しいことではなく、多くの新卒社員が経験していることがわかります。

参考:「株式会社リクルート 就職プロセス調査(2024年卒)「2023年12月1日時点 内定状況」」

内定辞退理由に関するアンケート調査

「女の転職type」が2022年8月に会員向けに実施したアンケートにて、「内定承諾後に、入社を辞退したことはある?」「内定承諾後に、辞退した理由は?」という質問を行った結果を見ていきましょう。

|内定承諾後に、入社を辞退したことがある人は約4割

「内定承諾後に、入社を辞退したことはある?」という質問に対して、全体で「ある」38.8%、「ない」61.2%と、4割近い人が辞退した経験があることがわかりました。年代別でみても、回答に大差はありませんでした。

|内定辞退理由のランキング

内定承諾後に辞退した理由は、

1位「より魅力的な企業から内定をもらえた」44.3%

2位「勤務地や給与など条件が折り合わなかった」31.6%

3位「知らされていた求人情報と実際の内容に相違があった」24.5%

となりました。

その他のコメントとしては、「面接官の態度が悪かった」「第一志望の会社の結果待ちで、どうしても妥協できなかった」「早く就業したいから、入社日が早い会社に決めた」などがありました。

参考:女の転職type「年代で違う?転職活動 転職活動について年代別に比べてみました。」

企業側と求職者側の意識の違い

内定辞退に対する考え方は、企業と求職者の間で大きく異なります。

|企業側の視点

企業は、時間とコストをかけて選考を行い、適切な人材を確保しようとします。そのため、内定を出した段階で「候補者は入社するもの」と考える企業も少なくありません。しかし、現実には内定辞退が頻発し、「採用活動が無駄になった」と感じるケースが増えています。 特に、採用担当者が「内定を出せば入社するはず」という前提で動いてしまうと、候補者とのコミュニケーション不足が発生し、結果として辞退される可能性が高まります。そのため、企業側は「内定を出した後もフォローを継続する」という意識を持つことが重要です。

|求職者側の視点

一方で、求職者にとっては内定は「選択肢の一つ」にすぎません。特に若い世代では、「より良い企業を見つけるために複数の内定を得る」という行動が一般的になっています。 また、SNSや口コミサイトの普及により、企業の評判や内定辞退に関する情報が簡単に手に入るようになったことで、求職者はより慎重に企業選びを行うようになっています。

そもそも、企業選びの際に重視される要素とは?

企業を選ぶ際に重視している要素は何なのか、改めて見ておきましょう。今後の採用活動でアピールすべきポイントが見えてくるはずです。

- 新卒採用の場合

- 中途採用の場合

この2点に分けて解説していきます。

新卒採用の場合

参照:「株式会社リクルート 就職プロセス調査(2024年卒)「2023年12月1日時点 内定状況」」

上記の図は、株式会社リクルートが2023年に発表した「就職プロセス調査(2024年卒)」による、「就職先を確定する際に決め手となったもの」の回答結果となっています。回答した学生の約50%が、自らが目指す姿に近づくために成長できる企業を求めています。

また、福利厚生の充実度や安定性などの要素も重視されていることがわかります。

中途採用の場合

.png)

参照:「株式会社マイナビ 転職動向調査 2023年版(2022年実績)」

上記の図は、株式会社マイナビが2023年に発表した「転職動向調査」による、「現在勤めている会社を転職先に決定した理由」の回答結果となっています。

新卒者と異なり、転職者はキャリアアップよりも給与や勤務時間をより重視する傾向があります。また、勤務地を重視する人は減少しています。

内定辞退が起こる6つの要因

内定辞退を減らすにあたり、そもそもなぜ内定辞退が起きてしまうのかを把握する必要があります。内定辞退の原因は個々によって異なりますが、一般的に多くみられる6つの原因について詳しく解説します。

志望度の高い企業から内定をもらった

求職者は、志望順位の高い企業から採用されなかった場合に備えて、複数の企業に応募するのが一般的です。そのため、より志望順位の高い企業から内定を得られた場合には、志望順位の低い企業の内定を辞退するのは自然な行為といえます。

自社が他の企業よりも志望度が低かった場合には、内定辞退をされてしまう可能性が高まります。

企業は、求職者に「ここで働きたい」と感じてもらえるようなアプローチをしていく必要があります。また、企業の強みや魅力を伝えると同時に、求職者のキャリアビジョンを自社で提供できるということを明確に伝えることが大切です。

売り手市場の傾向が強い

少子高齢化が進む中、「売り手市場」は当面継続されるでしょう。現在の日本では、求職者数に対する求人数(企業が求める人材数)が圧倒的に多いため、求職者は複数の企業から内定をもらい、その中から選ぶことが多くなっています。

そのため、企業は不利な立場にあると言え、内定辞退者を減らす取り組みを行うことは、今後継続する売り手市場において必要不可欠となってきます。

内定通知が遅い

求職者にとって内定通知が遅いことは、企業への信頼度低下や、自分自身が重要視されていないと感じることの原因になると考えられます。

実際に、アルバイトや就職活動の面接でこのような体験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。

これを自社が行うことを防止するためには、面接したのちは速やかに評価付けを行い、評価が定まったのちにできるだけ早く内定通知を出すことが理想です。

社風が合わない

働く人にとって、社風も重要な要素です。社風とは組織文化ともいわれ、社内の人間が共有している価値観や働き方のスタイル、社内の雰囲気などのことを指します。

社風が合わないと感じた場合、長く勤め続けるイメージが湧かないことで入社意欲が低下してしまいます。それぞれの企業に文化や慣習があるため、候補者によっては「合わない」と感じたり、のちに「合わないかも」と思い直したりして、内定辞退となるケースがあるようです。

企業の対応に不安や疑問が生じた

内定辞退が起こるひとつの要因として挙げられるのが、企業の対応によって生じる不安や疑問です。

面接などを通して求職者は採用担当者や社員と接点ができますが、その時に与える印象は求職者が企業を選ぶ際に大きく影響します。言うならば、企業の好感度を上げるも下げるも、採用担当者や社員の対応次第ということです。

面接官の印象も求職者にとっては重要な情報のひとつになるので、面接官に課題があると感じる場合は面接官トレーニングを取り入れてみるのもおすすめです。

面接官トレーニングの方法を目的やメリットと共にご紹介!

条件や待遇に不満がある

いくつか内定をもらった求職者は、企業を比較して選択することになります。企業を選ぶにあたって重視する要素は個人によって異なりますが、一般的に給与、勤務地、勤務時間などの要素が重視される傾向があります。

【事例付】採用の歩留まりとは?低下しやすい5項目と改善策を解説

【気付かずやってる?】内定辞退につながるNG行動9選

企業の採用活動において、何気ない対応やプロセスの遅れが内定辞退の原因になっていることがあります。求職者は企業の選考の進め方や対応の仕方を細かく見ており、不安や違和感を抱いた時点で他社を選ぶ傾向が強まります。ここでは、特に内定辞退を引き起こしやすい以下のNG行動について詳しく解説します。

- 選考から内定出しまでのリードタイムが長い

- 候補者からの連絡に対するレスポンスが遅い

- 「企業側が候補者を選ぶ」という意識がある

- 候補者の他社の選考状況などを把握していない

- どの候補者にも同じような入社への動機づけをしている

- 求人情報と内定で提示した雇用条件が異なる

- 求人情報で訴求していた企業のイメージと実際が異なる

- 企業の採用ページの情報が少ない

- クチコミなどで企業のマイナスな評判がある

⑴選考から内定出しまでのリードタイムが長い

企業の選考が長引くと、求職者はその間に他社の内定を受け取り最終的にそちらを選ぶ可能性が高まります。特に売り手市場の状況では、求職者が短期間で複数の企業と接触し、早期に意思決定を行うケースが増えています。そのため、選考期間が長すぎると、求職者は「この会社は自分を必要としているのか」と不安になり、興味を失ってしまうことがあります。企業側は、選考プロセスをできるだけ効率化し、迅速な対応を心がけることが重要です。

⑵候補者からの連絡に対するレスポンスが遅い

求職者が企業に問い合わせをした際、返答が遅れると「自分に興味がないのでは」と不安に感じることがあります。特に、他社と比較しながら選考を進めている求職者にとって、企業のレスポンスの速さは意思決定の重要なポイントになります。連絡が遅い企業よりも、迅速に対応してくれる企業の方が、信頼感を得やすくなります。

⑶「企業側が候補者を選ぶ」という意識がある

企業が一方的に求職者を評価し、「選ばれる立場ではなく、選ぶ立場である」と考えている場合、求職者の印象は悪化します。特に面接の場でそのような態度が見られると、求職者は「この企業は自分を大切に扱ってくれないのでは」と感じ、他社を選ぶ可能性が高まります。選考プロセスでは、企業と求職者が対等な立場であることを意識し、候補者の希望や価値観に寄り添った対応を心がけることが大切です。

⑷候補者の他社の選考状況などを把握していない

求職者は複数の企業の選考を並行して受けているため、他社の進捗状況を把握しないまま進めると、気づいた時には他社に決まってしまっていることがあります。面接時にさりげなく他社の進捗状況を確認し、選考スピードを調整することで、辞退リスクを低減することができます。

⑸どの候補者にも同じような入社への動機づけをしている

求職者一人ひとりの価値観やキャリア志向は異なるため、一律のアプローチでは響かないことがあります。例えば、「当社は成長環境が整っています」と一括りに伝えても、求職者によっては「自分には合わない」と感じるかもしれません。そのため、求職者の関心や将来のキャリアプランに応じた動機づけを行い、それぞれに最適な情報を提供することが重要です。

⑹求人情報と内定で提示した雇用条件が異なる

内定提示時に、求人情報と異なる雇用条件を提示すると、求職者は「信用できない会社だ」と感じ、辞退を決断する可能性が高まります。特に給与や勤務条件の変更があると、不信感を抱かれる原因になります。採用の初期段階から、実際の条件とズレがないように説明することが大切です。

⑺求人情報で訴求していた企業のイメージと実際が異なる

企業の魅力を誇張しすぎると、入社前後のギャップが大きくなり内定辞退につながります。例えば、「風通しの良い社風」と説明していたにもかかわらず、面接官の対応が形式的だった場合、求職者は違和感を覚えます。リアルな職場環境を正しく伝え、期待とのギャップを減らすことが重要です。

⑻企業の採用ページの情報が少ない

求職者は企業の採用ページを見て情報収集を行うため、内容が不十分だと魅力を感じにくくなります。仕事内容やキャリアパス、働く環境の詳細を掲載し、求職者が入社後のイメージを持てるようにすることが大切です。

⑼クチコミなどで企業のマイナスな評判がある

求職者はクチコミサイトやSNSを活用して企業の評判をチェックしています。ネガティブな評価が多いと入社への不安が強まり、辞退率が上がる可能性があります。定期的に企業の評判を確認し、改善すべき点があれば積極的に対応することが求められます。

【6選】内定辞退防止のため気をつけるべきポイント

内定辞退を防止するためには、内定通知送付後に求職者の入社意欲を高めるフォローを行うことが大切です。

具体的には、

- 求職者へのレスポンスを早める

- 継続的なコミュニケーションを図る

- 入社までの具体的なイメージを持ってもらう

- 自社に対して親しみを感じてもらう

- 求職者の不安を速やかに解消する

- 他社の選考状況を把握する

といった取り組みが考えられます。ここでは、それぞれの取り組みについて解説します。

求職者へのレスポンスを早める

求職者は複数の企業に同時に応募しているケースが多いため、通知や連絡が遅くなればなるほど、他の企業を選んでしまう可能性が高まる傾向があります。また、やり取りが遅くなると候補者に不安感を抱かせるのみでなく、選考にかかる時間も長くなってしまうのでできるだけ早く返答することが望ましいです。

自身の経験を踏まえてみても、レスポンスが早い相手に対して誠実さや自分に対する関心の高さを感じるものではないでしょうか。そのため採用決定後は、速やかに内定通知を出し、その後のやり取りについても迅速に進めることが大切です。

候補者との連絡手段に関しては、メールや採用サイト経由ではなく、LINEやショートメッセージなど、より迅速にコミュニケーションがとれるツールを選ぶとより良いでしょう。

継続的なコミュニケーションを図る

内定通知を出した後は、内定者の関心が自社に向き続けるよう継続的にコミュニケーションをとる必要があります。

連絡を疎かにしていると、内定者は「企業が自分に感じていないのか」と感じ、内定者自身の関心が企業に対して薄れてしまいます。

これを防止するためにも、定期的に会社の情報を連絡することや、内定者の現在の状況などを聞くことでコミュニケーションを取るようにすることがおすすめです。

入社までの具体的なイメージを持ってもらう

採用が決定したら、求職者に入社までのスケジュールや手続きを詳しく説明し、一つ一つのプロセスに対して丁寧なやり取りを重ねることが大切です。入社までの具体的なイメージを持ってもらうことができ、「この企業でよいのだろうか」といった迷いを生じさせることなく、入社に至る可能性が高まります。

内定者面談を実施して、求職者の不安を解消したり入社後の具体的な情報を伝える機会を積極的に作るようにしましょう。

内定者面談とは?企業が行う目的と注意点、逆質問の例などについて解説します。

自社に対して親しみを感じてもらう

求職者の「入社したい」といった気持ちを高めることも、内定辞退を防ぐうえで大切です。そのためには、自社に対して親しみを感じてもらうよう働きかけることがポイントになります。

たとえば、経営者の思いや従業員のメッセージを伝える機会を設けたり、従業員が生き生きと働いている姿や、アットホームな社内の雰囲気などを伝える機会を設けてもよいでしょう。従業員が求職者の入社を歓迎している、心待ちにしているといった気持ちを表すことが大切です。

求職者の不安を速やかに解消する

内定通知を受け取った人の中には、企業から内定が出たとしても「うまく組織に馴染めるのか」「自分の能力が通用するのか」「企業のルールについていけるのか」といったことに対して不安を抱く人も一定数います。その不安が大きくなり過ぎると、内定辞退に繋がりかねません。

そのため、内定通知への受諾連絡が遅れている求職者には、小まめに連絡を取り、不安に感じていることを聞き出したうえで、不安を解消するための説明やアドバイスを行うことが大切です。また内定を受諾した内定者に対しても同様に、不安や疑問を解消するためのフォローを続ける必要があります。

他社の選考状況を把握する

面接内で、候補者の他社の選考状況を確認しましょう。他社の選考状況や志望度、受けているポジションを確認することで、候補者が気にしているポイントを把握できるため、自社がカバーできる情報を提供できるでしょう。

他社の選考状況を確認する際には、「〇〇さんを評価しているので、ぜひ弊社に来てほしくて確認しています」と伝えることで、答えにくさを感じている候補者も返答してくれる可能性が高まります。

もしも自社の優先順位が下位だった場合は、候補者へ追加の情報提供や、面談や電話などの接点を持ちながら、長めに返答期限をとりましょう。

また、選考辞退を防ぐために、候補者と一番最後に接点を持つことも有効です。「親近効果」という心理学では、「人は最後に与えられた情報で印象が決定されやすい」とされています。そのため、他社のスケジュールを把握し、自社が候補者と面談や電話などで最後に接点を持つことで、候補者の印象に残りやすくなるでしょう。

内定辞退防止に有効な8つの施策

内定受諾後の辞退を防止するには、内定者に迷いや不安を感じさせないための「内定通知後のフォロー」を積極的に実施することが大切です。

ここでは、内定辞退を防止するために有効な施策を8つ紹介します。

- 体験入社

- 社内見学会

- 入社前研修

- 長期インターン

- 社員座談会

- 内定者コミュニティの形成

- トップとの交流会・セミナー

- 社内イベント

- 社内情報の共有

それぞれについて詳しく解説します。

体験入社

体験入社とは、入社する前の候補者に一定期間、実際に就業してもらうことです。主に、内定出しの前や最終面接前に行なわれます。

候補者のスキルや人柄を書類や面接ですべて把握できるわけではないため、実際に就業体験してもらうことでより候補者理解を深められる可能性が高いです。また、候補者も企業に対する理解が深まるため、お互いにミスマッチがないか見極めることができるでしょう。

社内見学会

内定者は入社する企業の社風に馴染めるだろうかといった不安を感じている場合があります。社内見学会の実施は、こうした不安を原因とした内定辞退の防止に有効な可能性が考えられます。

従業員が働いている姿を直接見学してもらい、内定者が職場のよい雰囲気を感じ取る機会となれば内定辞退の防止に繋がる可能性があるでしょう。また、入社後のイメージをよりリアルに体感することができるため、入社後のミスマッチを防ぐ効果もあります。

入社前研修

内定者は入社に際して多かれ少なかれ、入社後に担当する業務を円滑に遂行することができるかどうか不安を抱えているものです。特に就業経験の少ない学生や若年者の場合、このような不安は大きく、内定辞退に繋がるケースもあります。

こうした不安を原因とした内定辞退を防止する有効な方法の一つに、入社前研修があります。入社前に業務に必要な知識やルールを修得し、必要なスキルの予習を行う機会を提供することで、内定者が入社後、業務を円滑に遂行できるイメージを持つことができ、内定辞退の防止につなげることができます。

事前にある程度知識が身についた状態で入社してもらえることで、企業としても入社後のフォロー負担が減るため、企業にとっても嬉しい側面が大きいです。

オンライン研修とは?メリットや成功のコツ、おすすめ研修ツール3選も含めてご紹介!

長期インターン

入社前提の長期インターン採用をおこなうことで、企業と応募者双方の特徴や希望条件を理解した上で入社を決めることができ、ミスマッチを減らすことができます。また、内定者を対象に長期インターン生を募集することも有効です。

入社後の研修を短期間で終えることができるため、即戦力として期待できます。

インターンシップの種類とは?内容や状況、メリットとデメリット、実施する際のポイントを解説

社員座談会

企業様の社員と候補者の座談会の開催により、候補者が実際に「自分が働いている姿」をイメージしやすくなる可能性があります。

実際に職場で働いている社員の話を聞くことで、候補者は職場や業務内容の理解が深まるため、新しい環境に足を踏み入れる不安を軽減できるでしょう。

座談会に参加する社員は、候補者と同じ立場である中途入社社員が望ましいです。同じ立場の先輩の話は、候補者が自分の身に置き換えてイメージしやすかったり、似たような入社動機の場合、入社意欲が向上したりする可能性があります。

内定者コミュニティの形成

候補者と同期入社の社員との交流会は、横のつながりができるため、候補者が抱く不安や心細さの解消に繋げることができるでしょう。

候補者は、同じような不安や悩みを抱いている可能性が高い同期社員と感情を共有することで気持ちが軽くなったり、話せる相手がいることで心強さを感じたりするでしょう。入社後も気軽に話せる仲間の存在を実感できることは、前向きな入社に繋がる可能性があります。

バヅクリ株式会社の内定者同士のつながりを作り入社まで繋げる、内定者フォロープログラムの導入も検討してみてください。

https://buzzkuri.com/

トップとの交流会・セミナー

経営陣との交流会やセミナーも、入社意欲を高めるために有効です。

内定者は「この企業は将来性があるのだろうか?」「従業員を大事にする企業だろうか?」など、企業案内を見ただけではわからない点に関して不安を感じることも少なくありません。こうした不安は、経営トップと直接話す機会を設けることで軽減できる可能性があります。

経営トップ自ら、事業展開についての具体的なビジョンや従業員への思いなどを伝えることで、内定者の不安を解消し、入社に対する動機を高めることに繋がります。また、候補者のモチベーションアップにも繋がるでしょう。

社内イベント

入社前の不安要素として一般的に多く挙げられるのは、新しい職場での人間関係です。候補者に社内イベントへ参加してもらうことで、自社の雰囲気や魅力を感じた候補者の入社意欲が高まる可能性があります。

社内イベントでは、候補者がまだ接点のない社員とも交流できるため、人間関係が構築できたり社風を感じたりし、入社に対する不安解消や企業様の魅力の再発見につながるかもしれません。

イベントの例としては、キックオフ大会やクリスマスパーティー、新年会や忘年会、謎解きイベントなどがあります。このようなイベントは内定者に帰属意識を持たせることが可能で、企業で働いているイメージも抱きやすくなるでしょう。また、中途採用においては家族なども一緒に呼ぶことにより家族の不安を取り除くことができ、転職を止められる可能性も低くなります。

内定辞退の防止取り組み事例

内定辞退の防止に取り組んでいる企業事例を3つ紹介します。各社の戦略や施策を学び、自社の採用活動に活かしましょう。

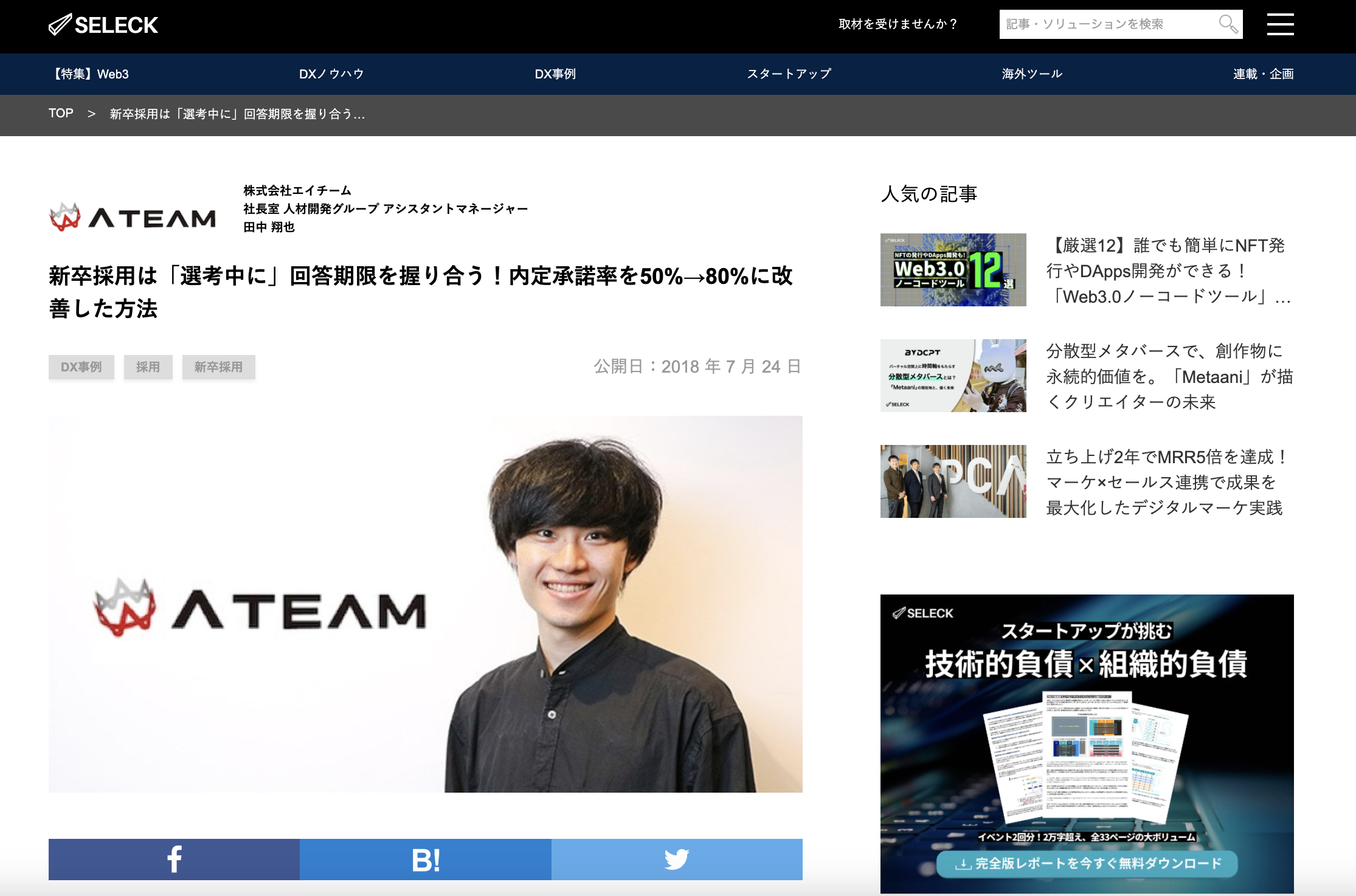

株式会社エイチームの事例

出典:)株式会社エイチーム

株式会社エイチームは、2017年卒から2019年卒にかけて内定承諾率を50%から80%へと伸ばすことに成功しました。

株式会社エイチームが実際に行なった取り組みとして、全説明会のオンライン化や3ヶ月以内に内定を出すことが挙げられます。全説明会をオンライン化することにより、伝えられる情報量が増え、選考への移行率が高くなりました。また、4月以降に内定を出すのではなく3ヶ月以内に内定を出すことにより、内定承諾率を30%向上させることができたのです。

株式会社ジェイックの事例

出典:)株式会社ジェイック

株式会社ジェイックは、「10年間で内定辞退は1人だけ」を提唱し、内定者フォローを心がけています。

主な取り組みとして、イベント後の電話やメールでのフォロー、社内報やFacebookなどでの近況報告を行なっています。また、懇親会や内定者研修などのイベントを開催し、社員と内定者の接触頻度を保つことにより、内定者の不安や心配事を減らしています。

株式会社パソナの事例

出典:)株式会社パソナ

株式会社パソナでは、エンジニア職だけでなく総合職や営業職など、全ての内定者が受けられるeラーニングを導入しています。内定承諾後に資格の取得を求める企業が多いですが、内定者は自身で勉強する必要があり、なかなかモチベーションをコントロールできません。そのため、企業が主導することで内定者に意欲を持たせることが重要です。

また、資格が必要ない職種の場合、入社まで高いモチベーションを維持することが難しいことがあります。そこで株式会社パソナは、全ての内定者がプログラミングスキルを学ぶ方式を取っています。最低限必要なスキルを身につけてもらうことにより自社のサービスに詳しくなってもらい、未経験でも学べるeラーニングを利用することで、入社後スムーズに業務に就けるようにすることを目的としています。

内定辞退者が出た場合にするべきこと

どれほど対策をしても内定辞退が起きてしまうことはあるでしょう。その場合に企業が取るべき行動は、内定辞退者へのヒアリングです。事務的になりがちな内定辞退者への対応ですが、実は内定辞退者の声は次年度へのヒントで溢れているのです。

ヒアリングの内容としては、

- どこの会社に決めたのか(同業種か否か)

- なぜ他社に決めたのか(どこに魅力を感じたか)

- 採用活動における改善点(採用プロセス内で合わないと感じたのはいつか)

などが挙げられます。これらの回答を活かし次年度の採用計画の参考にすることで、企業は内定辞退者をより減らすことが可能になります。

ヒアリングする際に気を付けたいこと

ここではヒアリングしたい3つの内容についてそれぞれ気を付けたいポイントを解説します。

①どこの会社に決めたのか

内定辞退の連絡を受けた際に、「内定辞退の理由」を確認してみましょう。

しかし、いきなり辞退理由を聞いてしまうと「選考中の企業から内定をもらえたので」と当たり障りのない回答となり、その先の質問がしづらくなります。確認した情報は口外しないことを伝えた上で、「どこの企業に決めたのか?」をストレートに聞くことをお勧めします。

もし企業名を教えてもらえない場合でも、「同業種か異業種か」、同業の場合は「自社より企業規模が大きいところか小さいところか」、異業種の場合は「その業種名」を確認すると、次年度の採用戦略の参考にすることができます。

②なぜ他社に決めたのか

内定決定先の企業名を確認した後に、「その企業に決めた理由」を聞くことをおすすめします。

ただし「内定辞退の理由」と同様に「なぜ○○社に決めたのですか?」と聞くと、「より志望度の高い企業でしたので」「周囲のアドバイスもあったので」と曖昧に答えられた場合にそれ以上の深いヒアリングができなくなってしまいます。「○○社のどういった点が魅力的に感じたのですか?」など、具体的に答えやすい質問にすることがお勧めです。

求職者によっては、「企業規模・待遇」などの会社概要・募集要項について回答する場合もあれば、「現場の方が丁寧に説明をしてくれて、共感をもった」といった採用活動の手法について回答する場合もあります。自社の採用手法や求職者対応を見直すきっかけになるでしょう。

③採用活動における改善点(自社の採用活動で改善した方が良い点は?)

求職者は内定を辞退して申し訳ないと思っています。そのため、採用活動の不備・改善点を求めても採用担当者様に忖度し不備・改善点を明確に指摘しないことが多いです。

そこで、「当社の採用プロセスで、自分に合わないかも、と思った場面はありましたか」と聞くことがおすすめです。「自分に合わない(=良い悪いではなく、自分自身の志向の問題)」という聞き方をすることで、採用プロセスの改善点を引き出しやすくすることが可能です。

ただし物事の受け止め方は人それぞれなので、すべてを鵜呑みにするのではなく参考程度にとどめておくことをおすすめします。

より活かすために

ヒアリングを無駄にしないためにも、ヒアリング結果をデータ化して社内で参考にするのがおすすめです。

データ化して蓄積・解析することで、自社の課題や強化すべき点が明らかになります。辞退理由として多いものがわかれば、改善すべき項目がすぐにわかり、今後の採用活動をより良いものにするための対策に直結するはずです。

また、市場の変化やトレンドによって刻一刻と状況は変化していきます。求職者が求めるものや、企業に求められる対応も変化していくため、常に最新の情報を参考に採用活動を見直していくようにしましょう。

ヒアリングによってリアルな求職者の考えを知ることができるのは、貴重なチャンスです。

内定辞退防止についてよくある質問(FAQ)

内定辞退防止についてよくある質問をまとめました。

内定辞退を減らすには、どのフェーズから対策すべき?

内定辞退の防止は「内定後」だけの問題ではなく、選考の初期段階から始まっています。

たとえば「志望度を高める情報提供」や「選考スピードの最適化」など、応募者の心理や行動特性を踏まえた対応が欠かせません。

内定後のフォローって、どこまでやればいい?

面談・連絡・社内情報共有・イベント参加など、少し過剰なくらいでも構いません。

「やりすぎかな」と思うくらいの接点づくりが、他社に負けない入社意欲の醸成につながります。

重要なのは一律対応ではなく、個別最適化です。

内定辞退者にヒアリングすべき?

非常に意味があります。

次回以降の採用活動において、どのフェーズに課題があったのか、どのように改善すればよいかを可視化できます。

ただし、回答しやすい質問設計と、フィードバックの活用体制がカギとなります。

中小企業でも導入しやすい辞退防止施策は?

・LINEなどでのカジュアルな連絡体制

・社員との座談会やOBOGとの交流会

・トップメッセージ動画の共有

・内定者向けの情報提供(社内報や社内ブログ)

などはコストをかけずに始められる施策でも大きな効果が期待できます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。内定辞退はなぜ起こるのかをしっかりと把握し事前に対策をすることで、企業は内定辞退者を可能な限り減らすことができます。

それでも内定辞退者が出てしまった場合は、ヒアリングを行い次年度の採用計画の参考にすると良いでしょう。

せっかくコストをかけて内定を出した優秀な人材を失わないためにも、積極的に上記の取り組みを行ってみてはいかがでしょうか。

人事課題をお持ちのご担当者様へ

「普通の運用代行」ではない、

プロフェッショナルリクルーターによるRPOサービスです。

①月額20万円~からご予算と課題に応じてカスタマイズ型でサービス提供が可能。支援後は追加費用の発生一切なし。

②累計50社取引クライアント様の契約継続率は驚異の90%超。

③あらゆる採用媒体活用実績を活かしたプランニング、実行により、採用目標達成率は87%超。

④上流工程の企画から、下流工程の実業務まで一気通貫で支援。もちろん採用広報もベーシックプランから提供可能です。

⑤独自の業界リサーチで、業界専門用語や市場におけるクライアントのポジションについて、徹底的にインプットを行います。

⑥エンジニア・データサイエンティスト・デジタルマーケター等、専門職種についてはテクノロジー領域専門のコンサルタントが担当します。

▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)