採用において、どのくらいの割合の応募者が選考の各フェーズまで進んでいるかを把握し、コントロールすることは重要です。選考過程で応募者の離脱を防ぎ、内定者の辞退を減らすためにも、採用歩留まりの改善は必要不可欠です。

一方、採用歩留まりの低下に悩んだ経験があるご担当者様も多いのではないでしょうか。

- 歩留まりを意識した採用改善策が打てていない

- なんとなく数字目標を立ててしまっている

- 採用の課題設定が上手にできていない

など、疑問や不安を感じられているご担当者様も多いのではないでしょうか。

本記事では、採用の歩留まりの計算方法、低下しやすい項目やその改善策について解説していきます。

採用課題を解決するなら、300社以上の支援実績を誇る

uloqo(PrHR)の採用代行サービス

このような課題を抱えていませんか?

・採用活動におけるリソース不足にお悩みを抱えている

・面接や書類選考で、改善や採用広報等に手が回らない

・どうしたら採用活動がうまくいくのかよく分からない

uloqo(旧PrHR)の採用代行サービスは、結果にコミットし、採用目標達成に向けて、

あらゆる打ち手を考案・実行します。

採用戦略設計・採用広報企画・スカウト媒体・人材紹介会社・SNS等、

あらゆる採用手法の活用、候補者対応まで、採用に必要な機能を

豊富なノウハウと実績を活かし、高い品質でご提供します。

採用の歩留まりとは?

そもそも歩留りとは、製造業において投入した原料や素材の量に対して実際に得ることができた出来高の割合を指します。そしてその歩留まりを百分率で示した数値を歩留まり率と言います。

採用における歩留まりとは、採用における各選考に進んだ人数の割合を指します。

歩留まりの計算方法

実際に歩留まり率を求める式は以下の通りです。

「歩留まり率」=「選考通過数」÷「選考対象数」×100

例えば、内定承諾数5人で内定数が10人だった場合の入社の歩留まり率は、「実際に入社した人数(5人)」÷「内定を出した人数(10人)」×100=歩留まり率(50%)となります。すべての選考過程において、歩留まり率をコントロールできていれば採用に成功していると言えます。

歩留まり率の平均は就職白書(Recruit2023)によれば、5割程度となっているので自社の歩留まり率と比較して参考にしてみてください。

各ステップの歩留まり率(目安)

エントリー → 説明会(セミナー)予約

歩留まり率:50~70%

理由:説明会予約に進む割合は高いが、エントリー数が多いほど歩留まり率は下がりやすい。

説明会予約 → 説明会参加

歩留まり率:60~80%

理由:候補者のスケジュールや興味の程度によってキャンセルが発生。

説明会参加 → 書類選考通過

歩留まり率:30~50%

理由:興味を持った参加者の中で、実際に応募書類を提出し選考基準を満たす人の割合。

書類選考通過 → 筆記試験合格

歩留まり率:50~70%

理由:筆記試験の難易度や対策の有無が影響。

筆記試験合格 → 一次面接通過

歩留まり率:50~70%

理由:面接官の評価基準と候補者のスキルや態度が一致する割合。

一次面接通過 → 二次面接通過

歩留まり率:50~70%

理由:候補者のスキルや文化的適合性がさらに厳しく評価される段階。

二次面接通過 → 三次(最終)面接通過

歩留まり率:40~60%

理由:最終面接では意思確認や条件交渉が行われるため、歩留まり率がやや下がる。

三次(最終)面接通過 → 内定出し

歩留まり率:80~90%

理由:最終的な選考に残った候補者は採用基準を満たしていることが多い。

内定出し → 内定承諾

歩留まり率:60~80%

理由:他社との比較や条件面の不一致により、一定数が辞退する。

全体を通した平均歩留まり率(目安)

エントリー → 内定承諾:5~10%

理由:応募者が多い一方で、全ての選考ステップを経て内定を承諾する候補者は限られます。

業界別の歩留まり率の特徴

業界ごとに採用プロセスや競争環境が異なるため、歩留まり率にも傾向があります。

- IT・テクノロジー業界

- 製造業

- 小売・サービス業

- 医療・福祉業界

- 金融業

それぞれについて詳しく解説します。

IT・テクノロジー業界

課題:内定承諾率が50~60%と低め。候補者体験の向上が鍵。

改善策:早期に条件提示を行い、候補者の関心を引き止める。

製造業

課題:適切な候補者にリーチすることが難しい。

改善策:ターゲット層を絞った採用チャネルの活用。

小売・サービス業

課題:内定承諾率が40~50%と低い。

改善策:柔軟な労働条件や職場環境の魅力を訴求する。

医療・福祉業界

課題:候補者数自体が限られるため、歩留まり率が低下しやすい。

改善策:リファラル採用や専門職向け求人サイトの活用。

金融業

課題:最終面接通過率が40%程度と低め。

改善策:信頼性やキャリア形成支援の明確なアピール。

比較は以下の表の通りです。

| 業界 | 書類選考通過率 | 一次面接通過率 | 内定承諾率 |

| IT・テクノロジー | 30~40% | 40~50% | 50~60% |

| 製造業 | 20~30% | 50~60% | 60~70% |

| 小売・サービス | 50~60% | 60~70% | 40~50% |

| 医療・福祉 | 20~30% | 30~40% | 70~80% |

| 金融業 | 40~50% | 50~60% | 50~60% |

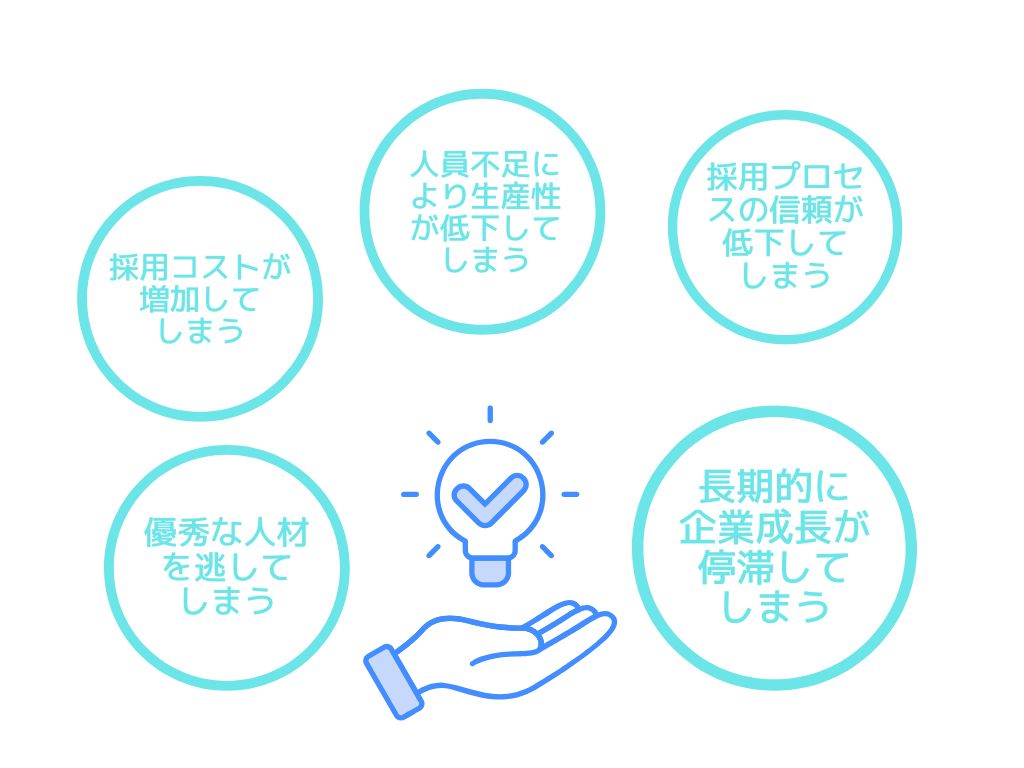

歩留まりが低いと企業にどんな影響があるのか

採用の歩留まりが低い場合、企業には以下のような影響が生じます。短期的なコストの増加だけでなく、長期的な経営における大きなリスクとなる可能性があります。

それぞれについて詳しく解説します。

採用コストが増加してしまう

歩留まりが低いと、採用プロセスの途中で候補者が離脱する割合が高くなり、採用活動を繰り返す必要が生じます。その結果、広告費や人事の工数が増加し、1人を採用するためのコストが上昇します。

人員不足により生産性が低下してしまう

必要な人材が確保できないことで、チーム内の負担が増加し、生産性が低下します。特に人手不足が業務の遅延やクオリティの低下を引き起こす場合、顧客満足度にも悪影響を及ぼします。

採用プロセスの信頼が低下してしまう

候補者が採用プロセス中に離脱することが多い場合、採用プロセス自体の信頼性が疑われる可能性があります。特にSNSや口コミサイトでの評判が悪化すれば、今後の応募者数にも影響を与えるでしょう。

優秀な人材を逃してしまう

歩留まりが低い場合、企業が本来採用すべき優秀な人材が競合他社へ流れる可能性が高まります。特に競争の激しい採用市場では、プロセスの途中で優秀な候補者を失うことは企業にとって致命的です。

長期的に企業成長が停滞してしまう

人材が不足することで、新規事業の立ち上げや市場拡大のスピードが遅れ、長期的な企業成長に悪影響を及ぼします。また、既存社員の負担増加がモチベーション低下や離職につながるリスクもあります。

歩留まりを把握する3つのメリット

歩留まりの数値をきちんと把握しておくことで、採用活動に対して具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?

ここでは、以下の3つに焦点を当てて紹介いたします。

採用フローのボトルネックを明確にできる

各採用フローにおける歩留まりを算出・把握することで、候補者がどの段階で離脱しているか、また内定に至るまでのプロセスでどこが課題となっているかを数値で示すことが可能です。

目標の採用人数を確保できず、採用活動が上手くいかなかった企業の中には、具体的な課題を認識できないまま、次の採用活動に進んでしまうケースもあるかもしれません。

歩留まりの数値を正確に把握することで、自社の採用課題を明確にし、次回の採用活動の成功につなげることができます。

採用活動の品質向上に繋がる

歩留まり率が悪い項目が明確にわかることで、次にすべき対策が明確になり、採用活動全体の品質向上に繋げることができます。

例えば、

- 書類選考歩留まりが低い場合、書類回収におけるコミュニケーションを改善したほうがよいかもしれません。

- 一次面接設定歩留まり率が低い場合、面接で他社選考状況を事前に把握し、候補者の負担にならないご案内方法を考えたほうがよいかもしれません。

内定承諾歩留まり率が低い場合、面接の終話方法を惹きつけに寄せた内容にすべきかもしれません。

このように、歩留まり率が悪い項目がわかることで、次に取る対策や採用活動全体でコミュニケーションの方法を変更したりするためのヒントが見つかります。

採用活動全体の評価ができる

昨年の実績や、競合他社との歩留まり率の比較が数値を持ってできることで、現時点での自社の採用活動全体を評価することが可能になります。

昨年と比べてなんとなくいい、なんとなく悪いのような感覚で判断することなく、ここの数字が高いから良い、低いから悪いと根拠を持って評価することができ、現場の方や会社役員の方への説得材料にもなり得ます。

またどのような施策を打ったからここの数字が伸びたなど、振り返りの際にも役に立つでしょう。

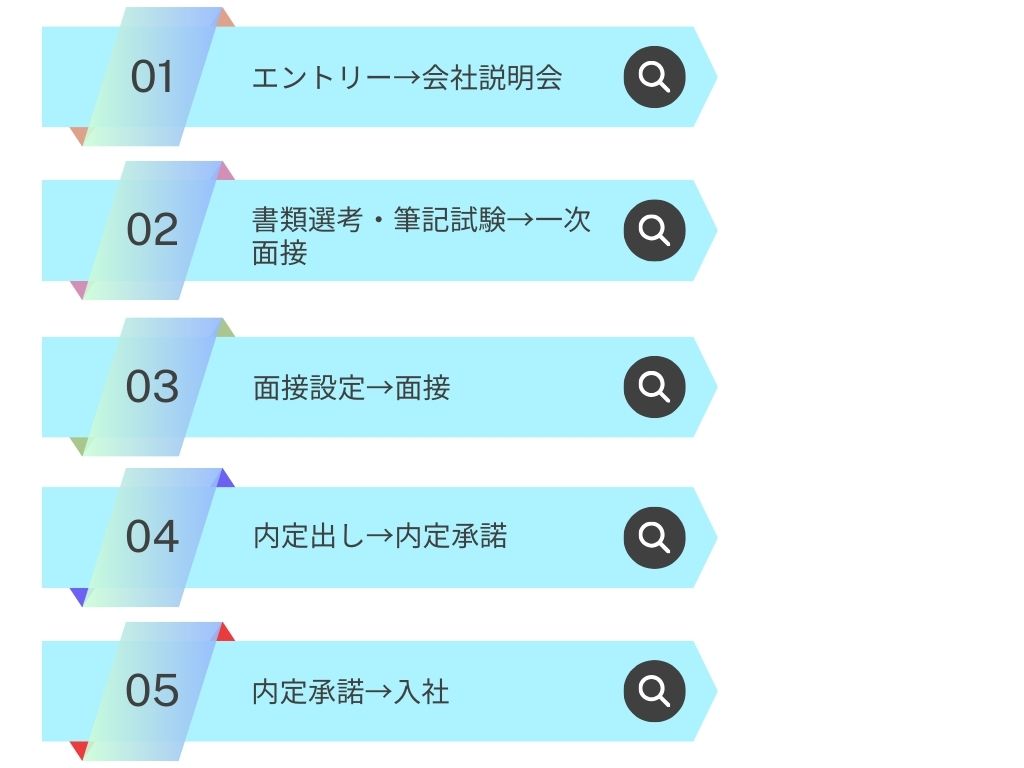

歩留まり率が低下しやすい5つのフェーズ

で紹介したように、歩留まりとしての項目は一般的に8~10個挙げられます。

その中でも特に歩留まり率が低下しやすいフェーズが主に5つ挙げられます。

それぞれの特徴と留意点をご紹介いたします。

エントリーから会社説明会

選考フローの最初にあるエントリーから会社説明会への段階で歩留まり率は大きく低下します。気になる企業に手当たり次第応募する人や軽い気持ちで応募する人もいるため、エントリー数が多くても会社説明会の参加者は少ないというケースも多々あります。

そこで、少しでも興味や関心を持ってエントリーしてくれた応募者を取り逃さないために、エントリーからの時間を空けずに説明会を行うことが大切です。

書類選考・筆記試験から一次面接

一般的に、書類選考や筆記試験で応募者の足切りをするため、このタイミングで歩留まり率が低下しやすいです。企業が意図的に絞り込んでいるため、歩留まり率をあえて改善する必要はないフェーズと言えるでしょう。

一方で、候補者も選考試験の案内が来たタイミングで企業の選考に進むかどうかを判断することが多いです。企業にとっても面接実施前は応募者の絞り込みを行うタイミングですが、この時点で応募者が少ない場合はそもそもアプローチ先や採用方法自体を見直す必要があると考えられます。

面接設定から面接

一次・二次などの段階を問わず、面接設定から面接実施までは歩留まり率が低下しやすいです。書類選考や筆記試験と異なり、応募者に直接来社してもらうため、応募者の心理的ハードルも高くなります。

また、他社の内定を承諾された場合、応募者を囲い込むことは難しくなります。つまり、他社の内定出しの時期と重なれば、辞退者が一気に増えてしまう危険性もあります。そのため、競合他社の採用状況などをよく把握し、場合によっては採用スケジュールの見直しも必要になってきます。

内定出しから内定承諾

内定出しから内定承諾段階で歩留まり率が低下している場合、他社と比較して入社するメリットや魅力を感じてもらえなかった可能性が高く、採用競合に負けていると考えられます。

採用候補者が自社に入社するメリットを感じられず辞退する場合、候補者に自社の魅力付けができていない可能性が高いです。この場合、採用フローで伝えているメッセージ自体を見直したり、アプローチの仕方を変えたりする必要があります。また、面接官の言動によって辞退される場合、面接官の教育を行うことが重要になるでしょう。

内定承諾から入社

内定承諾から入社までの歩留まりが悪い場合も同様です。内定辞退が生じる詳しい原因や内定承諾後のフォローについては以下の記事を参考にしてみてください。

【8選】内定辞退防止施策をご紹介!現状や要因、対処方法まで解説!

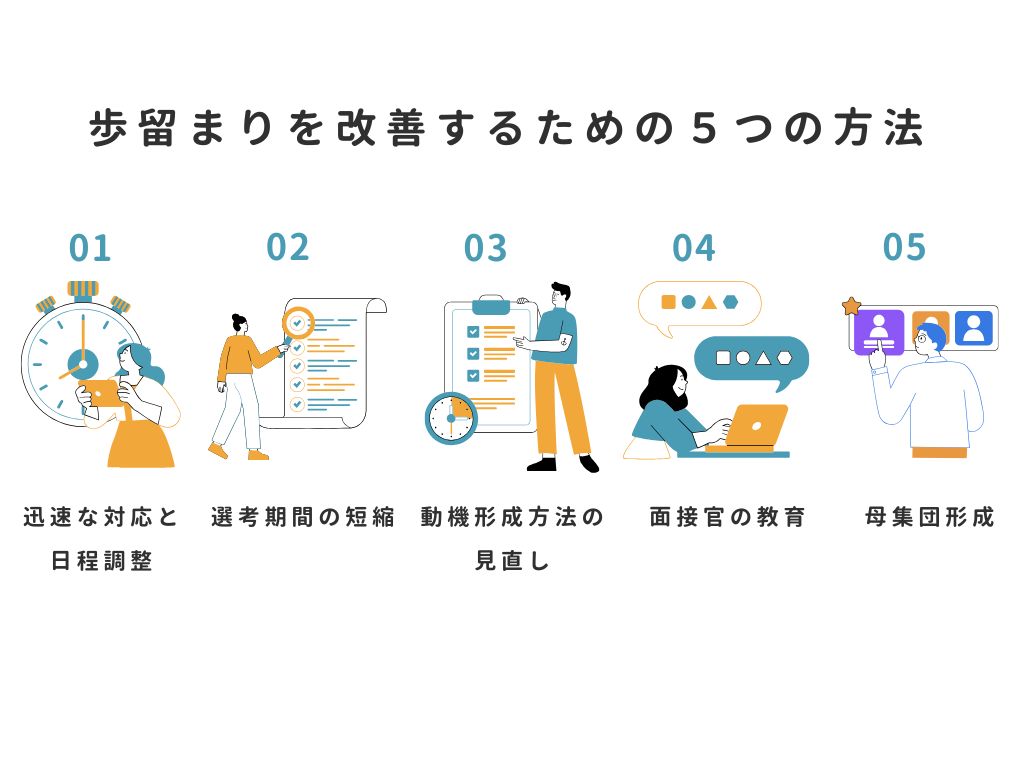

歩留まりを改善するための5つの方法

ここでは採用歩留まり率が低い場合の改善策について説明します。

それぞれご紹介いたします。

迅速な対応と日程調整

予約確認電話や面接日程調整など、対応の速さで大きく歩留まりが変わることも多いです。採用したい候補者を競合他社に行かせないためにも、こまめな連絡を早めに取ることが重要です。競合他社に出遅れてしまっては、候補者の選択肢を増やしてしまいます。

応募があった際は24時間以内に返答したり、面接の1〜2日前にリマインド連絡を行ったりするなど、連絡・日程調整は迅速に行いましょう。

選考期間の短縮

競合他社の選考期間と重ならないように選考スケジュールを早め、選考フローにかかる期間を短縮することも重要です。選考期間が長く内定出しが遅くなると、他企業で採用が決まった候補者が選考辞退する可能性も大いにあります。

新卒採用なら1カ月以内に、中途採用の場合は2〜3週間以内に収めるといいでしょう。

動機形成方法の見直し

内定辞退を防ぐために、採用候補者への動機付けは欠かせません。特に、候補者と直接やり取りをする座談会や面接などにおいて動機付けを行うことは非常に重要です。具体的には、業務を通して得られるスキルや、描けるキャリアパスなど、候補者にあった魅力を提示する必要があります。

また、どの段階にどこまでの動機形成を行えば歩留まり率を改善できるか、過去に入社してくれた人へのヒアリングを通して明らかにしましょう。

面接官の教育

面接官は、応募者にとって企業の顔です。特に、面接における会社の雰囲気や面接官の印象は、その後の入社意欲に大きく影響します。そのため、応募者に安心感や好印象を与えられるような対応や、動機形成につながるコミュニケーションを教育しておくことが大切です。

面接官トレーニングの目的や背景とは?実践方法や必須スキルまで徹底解説!

母集団形成

母集団形成とは、自社の求人に興味を示している候補者を集めることです。言いかえると「自社求人に応募してくれそうな人」を集めることを言います。しかし、エントリー数を重視してただ闇雲に候補者を集めれば良いというものではなく、自社のターゲットとなる人材を集めることが重要となります。質と量の両方で最適な母集団を形成することで、成功率の高い効果的な採用活動を実現できます。

まとめ

いかがでしたか。どの項目で歩留まり率が低下しているかを把握し、課題に合わせた改善策を実施することで、採用機会の損失を防ぐことができます。本記事を参考に、採用の歩留まりの改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。

歩留まりにお悩みの企業の方へ、株式会社uloqo(旧株式会社PrHR)の採用代行サービスについてはこちら

「普通の運用代行」ではない、

プロフェッショナルリクルーターによるRPOサービスです。

①月額20万円~からご予算と課題に応じてカスタマイズ型でサービス提供が可能。支援後は追加費用の発生一切なし。

②累計50社取引クライアント様の契約継続率は驚異の90%超。

③あらゆる採用媒体活用実績を活かしたプランニング、実行により、採用目標達成率は87%超。

④上流工程の企画から、下流工程の実業務まで一気通貫で支援。もちろん採用広報もベーシックプランから提供可能です。

⑤独自の業界リサーチで、業界専門用語や市場におけるクライアントのポジションについて、徹底的にインプットを行います。

⑥エンジニア・データサイエンティスト・デジタルマーケター等、専門職種についてはテクノロジー領域専門のコンサルタントが担当します。

-718x404.jpg)

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)