最近は新卒採用で「母集団形成」を行う企業が増えていますが、

実際には「なぜ必要なのか」「どう進めればいいのか」が分からないという声も多く聞かれます。

そこで、本記事では

- 母集団形成の5stepとメリット

- 母集団形成の手法9つ

- 母集団形成のポイント

を解説します。

採用課題を解決するなら、300社以上の支援実績を誇る

uloqo(PrHR)の採用代行サービス

このような課題を抱えていませんか?

・採用活動におけるリソース不足にお悩みを抱えている

・面接や書類選考で、改善や採用広報等に手が回らない

・どうしたら採用活動がうまくいくのかよく分からない

uloqo(旧PrHR)の採用代行サービスは、結果にコミットし、採用目標達成に向けて、

あらゆる打ち手を考案・実行します。

採用戦略設計・採用広報企画・スカウト媒体・人材紹介会社・SNS等、

あらゆる採用手法の活用、候補者対応まで、採用に必要な機能を

豊富なノウハウと実績を活かし、高い品質でご提供します。

新卒採用での母集団形成とは?

母集団形成とは、自社の求人に興味を示している候補者を集めることです。言いかえると「自社求人に応募してくれそうな人」を集めることを言います。

しかし、エントリー数を重視してただ闇雲に候補者を集めれば良いというものではなく、自社のターゲットとなる人材を集めることが重要となります。質と量の両方で最適な母集団を形成することで、成功率の高い効果的な採用活動を実現できます。

中小企業においては、応募者がほとんど集まらないことも少なくありません。応募してくれそうな条件を持った人を逆算し、元々自社に興味がなかった層にアプローチすることも母集団形成の1つの方法です。

中途採用の母集団形成とは?手順やポイント、8つの手法を解説

母集団形成における3つの課題

母集団形成には3つの課題があります。

応募者数を増加させることが難しい

1点目の課題は「母集団の数を増やす」ことです。母集団形成を行う目的は、採用目標を達成することであり、採用目標では採用目標人数も定めています。そのため、母集団の数が見込みよりも少ない場合、いくら質の良い人材が多い母集団を形成できたとしても、最終目標は達成できません。

例えば、

A社の母集団:30人

B社の母集団:10人

両者の「応募から内定承諾までの歩留まり」が8%だと仮定

この場合、A社の採用数は2.5人なのに対して、B社は0.9人となります。母集団形成の数に問題がある場合、採用が全く上手くいかない場合もあることを留意しておきましょう。

応募者の質を向上させることが難しい

2点目の課題は「母集団の質を上げる」ことです。母集団形成を行う目的は、目標採用人数以外にも、自社の求める人材を採用することも含まれています。そのため、闇雲に母集団の数を増やすことは必ずしも正義ではないことは注意すべきです。

母集団の質を上げるためには、自社の求める人材を母集団に集めるための施策を打つ必要があります。

最新のトレンドが自社に有効とは限らない

最新のトレンドが自社の業界や企業文化に適しているかどうかを見極めることが重要です。

最新の採用トレンドを実施するには、追加のリソースが必要になることがあります。例えば、新しい採用ツールやテクノロジーを導入するための予算や人材、トレーニングが必要です。これらのリソースが不足している場合、トレンドを効果的に活用することが難しくなります。

多くの企業で母集団形成が課題化している理由

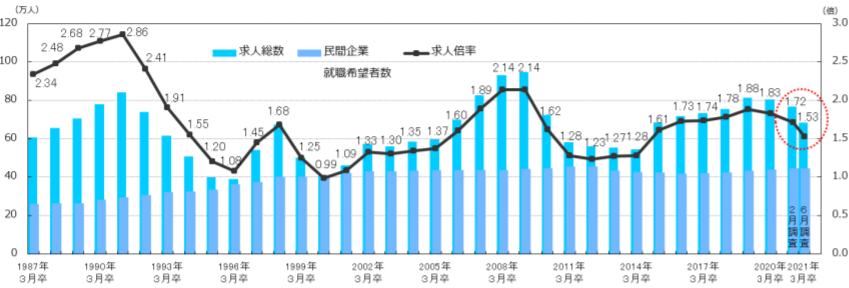

近年少子高齢化の勢いは留まることを知りません。生産年齢人口の減少によって売り手市場となり、採用活動が難しくなっている現状にあります。厚生労働省のデータによると、2065年には日本の総人口が9000万人を下回り、高齢化率は38%にまで上ると推計されています。

出典:) 「大卒求人倍率調査(2021年卒)- Works Report – リクルートワークス研究所」

このような背景から、有効求人倍率も上昇しています。上図に示されているように、2012年から2019年の間の有効求人倍率は右肩上がりとなっています。リクルートワークス研究所が2020年8月に発表した「2021年3月卒業予定の大学生・大学院生対象の大卒求人倍率」は1.53倍です。新型コロナウイルスの影響で大卒求人倍率は減少傾向にありますが、長期的に見ると以前の水準値である1.70倍程度まで戻ると考えられています。

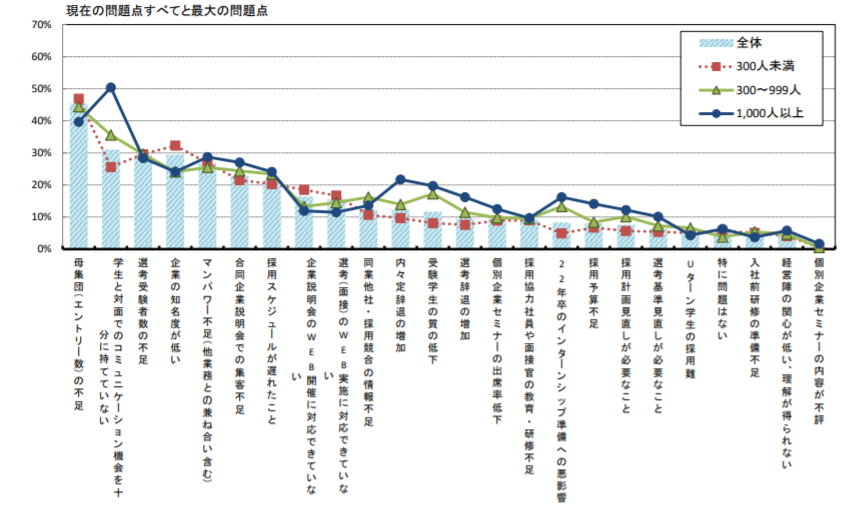

出典:) 「マイナビ 2021年卒企業新卒採用活動調査 – マイナビ 」

また、マイナビの調査によると、新卒採用において「母集団(エントリー数)の形成」を最大の課題として挙げている企業は45.4%であり、すべての課題の中で最も高いパーセンテージを示しています。多くの企業が応募者の確保に苦戦していることが分かります。

母集団形成の3つのメリット

では、企業が母集団を形成するメリットはどのようなものが挙げられるでしょうか。

- 採用プロセスの効率化

- 優秀な人材の確保

- 離職率の低下

それぞれについて詳しく解説します。

採用プロセスの効率化

まず、大量の応募者の中から自社とのマッチング度の高い人材を発掘するには、時間もコストもかかってしまいます。そこで、母集団を形成することで、採用担当者はより多くの候補者の中から最適な人材を選ぶことができます。ポジションに最も適した候補者を迅速に見つけることができ、採用プロセスが効率化されます。

優秀な人材の確保

母集団形成は、企業がダイレクトに求めるバックグラウンドやスキルを持つ候補者を見つけられます。これにより、企業はより広範なスキルセットや視点を持つ候補者を見つけることができ、組織の競争力を高めることができます。

また、候補者の質が向上することで、採用後の研修や教育にかかるコストも削減できます。

離職率の低下

母集団形成により、企業は文化や価値観が一致する候補者を見つけやすくなることで、従業員のマッチング度が向上し、結果離職率が低下します。適切な人材を採用することで、長期的な従業員の定着が期待でき、採用コストの削減にも寄与します。

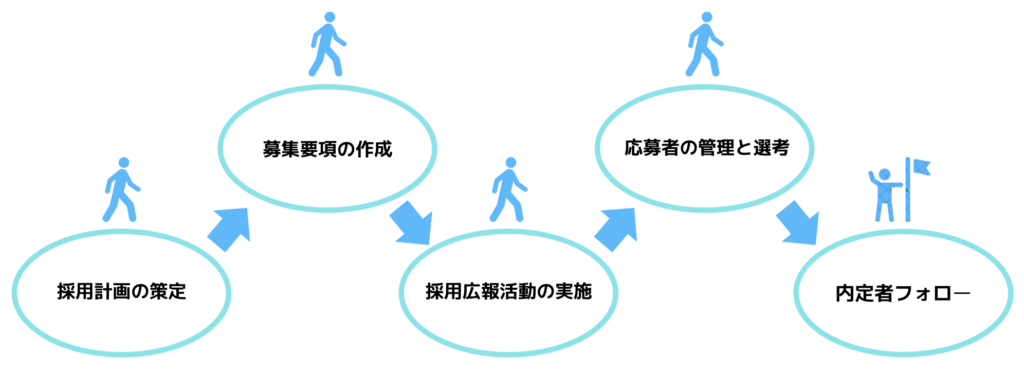

【5STEP】母集団形成を行う手順

母集団形成を成功させるためには、明確なプロセスに基づいて取り組むことが不可欠です。ここでは、新卒採用における母集団形成の具体的な5つのステップを解説します。この手順をしっかり実行することで、効率的かつ効果的な採用活動を展開できます。

1. 採用計画の策定

採用活動の出発点は、適切な計画を立てることです。まず、採用の目的を明確にし、ターゲットとなる学生像を具体的に設定します。

どのようなスキルや経験を求め、どれだけの人数を確保したいのかを定義することが重要です。また、就職活動が活発になる時期に合わせてスケジュールを立て、採用活動全体の流れを計画します。この段階での計画の精度が、後続のプロセスの成功を左右します。

2. 募集要項の作成

次に、学生に対して魅力的な募集要項を作成します。この要項は、単なる情報提供ではなく、企業の魅力を伝える「プレゼンテーション」の役割も果たします。

仕事内容や求めるスキル、キャリアパスを具体的に示し、学生が自分の将来像をイメージできる内容にすることがポイントです。また、企業文化や働きやすさ、福利厚生といった要素も丁寧に記載することで、ターゲット層の関心を引きつけます。

3. 採用広報活動の実施

魅力的な募集要項が整ったら、それを学生に届ける広報活動を行います。

詳しい手法は後ほどご紹介しますが、就職サイトやSNSを活用したオンラインプロモーションや、大学訪問や合同説明会といったオフラインのアプローチが有効です。また、インターンシップを活用することで、学生に企業の実態を体験させ、入社への意欲を高めることも可能になります。

4. 応募者の管理と選考

母集団が形成された後は、応募者の管理と選考プロセスを効率的に進める必要があります。

まず、応募者のデータを適切に整理し、一元管理できる体制を整えます。選考プロセスでは、学生のモチベーションを保つために、透明性を持った進行と定期的なコミュニケーションが求められます。また、選考の各段階で学生の適性を適切に評価し、理想的な候補者を見極めることが成功への鍵です。

5. 内定者フォロー

採用プロセスの最終段階は、内定者フォローです。内定後に学生との関係を深めることで、他社への流出を防ぎ入社意欲を高めることができます。

定期的な連絡や内定者向けイベントを通じて、企業文化や業務内容に対する理解を深めてもらいます。また、内定者同士のつながりを築く場を提供することで、安心感と所属意識を醸成することも効果的です。

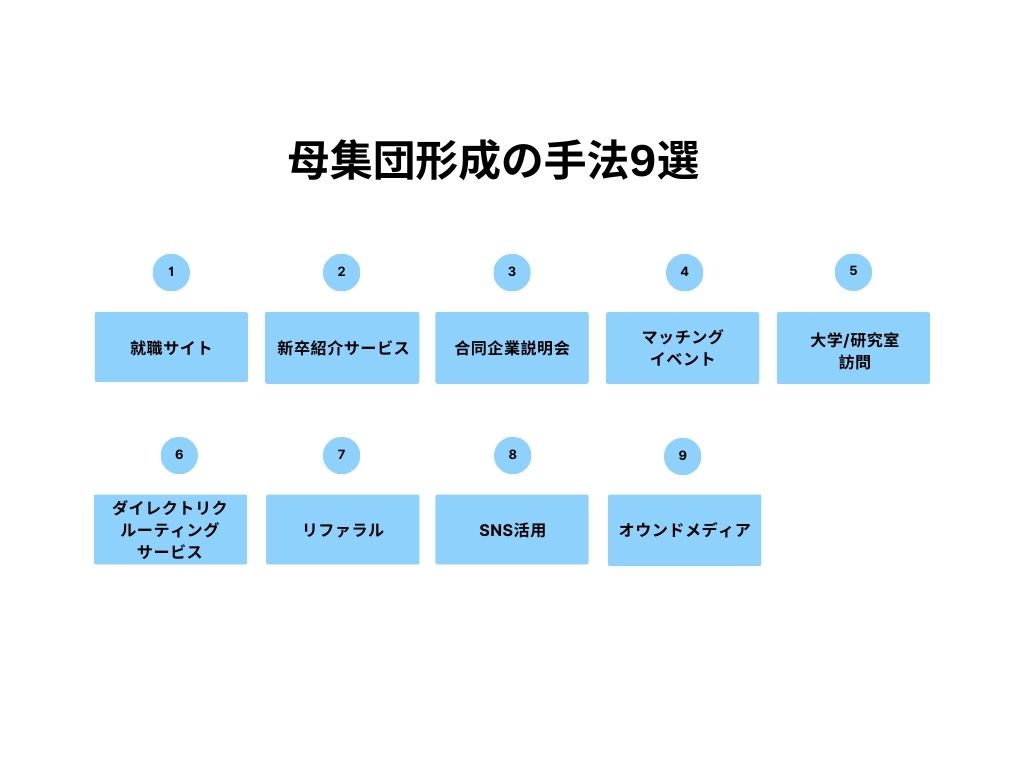

母集団形成の手法9選

母集団形成の手法は具体的にどんなものがあるのか気になる方はいらっしゃるかと思います。

そこで、9つの母集団形成手法を紹介いたします。

就職サイト

インターネットやスマートフォンの普及により、最も一般的な手法となりました。大半の学生や求職者が登録しているため、幅広い層にアプローチすることが可能です。しかし、登録企業が多いため、他企業との差別化を意識した運用が必要不可欠となります。

転職サイトを活用するメリットは以下の通りです。

- 利用者数が多いため、自社認知の向上を図れる

- 在住地域を問わず応募してもらえる

- 多くの情報を掲載できるため、求職者へアピールしやすい

一方でデメリットは以下の通りです。

- 掲載社数が多いため、埋もれてしまう

- 情報の種類やオプション等の戦略検討を怠ると効果が出にくい

新卒紹介サービス

新卒紹介サービスとは、企業の採用要件にあった学生を紹介会社が紹介してくれるサービスになります。紹介会社が、求職者と企業の価値観をマッチングさせてくれるため、ミスマッチが起きにくいという点が特徴になります。

新卒紹介サービスを利用するメリットは以下の通りです。

- 希少性の高い学生と出会える機会がある

- 少人数採用において効率的である

- 完全成果報酬である

一方で、出会える学生数が少ない場合があり、規模の大きい母集団形成には不向きというデメリットもあります。

合同企業説明会

合同説明会等の就職イベントでは、学生と直接会話を交わすことができるため、自社をアピールしやすいという特徴があります。誰でも参加できるイベントに加え、女性限定や理系限定等、属性別に開催されるものもあるため、ターゲットを絞った母集団形成を実現できます。

合同企業説明会を開催するメリットは以下の通りです。

- 多くの応募者に会え、直接会話ができる

- 自社の魅力を直接アピールができる

- 属性別のイベントを活用することで、効率的にターゲット層に会える

- 知名度が低くても、自社に興味を持ってもらえる

一方で以下のようなデメリットがあります。

- 大規模な説明会は自社が埋もれやすい

- 小規模な説明会は来場者数が少ない

- 成果に繋がらなかった場合でも費用が掛かる

マッチングイベント

マッチングイベントとは、合同企業説明会よりも比較的小規模で行われる就活イベントです。参加する学生数は50〜100名程度である、出展社数が少ない点が特徴です。出展社数が少ないことから知名度の低いベンチャー/中小企業が学生に認知してもらうに最適といえます。

マッチングイベントを活用するメリットは以下の通りです。

- 出展社数が少ないため認知されやすい

- 就職活動に積極的な学生と接点を持てる

一方で、成果に繋がらなくとも費用がかかるといったデメリットがあります。

大学/研究室訪問

特定の大学に訪問し、説明会を行うのが学内セミナーです。最近は合同説明会の形を取る場合もあります。学生の企業に対するハードルが下がり、エントリーしやすくなる点が最大のメリットと言えるでしょう。「わざわざ自分の学校に来て採用活動をしてくれている」という特別感を学生に与えることができます。「○○大学向け学内セミナー」というタイトルをつけて特別感を演出するのも良いかもしれません。

大学や研究室に訪問するメリットは以下の通りです。

- ローコストで多くの学生に出会える

- 学生の自社に対する応募意欲を高める

- パイプ作りとして効果的

一方で訴求人数が少ないため、効果を得られない可能性があるというデメリットもあります。

ダイレクトリクルーティングサービス

ダイレクトリクルーティングとは、企業の採用ペルソナに合致する人材に対して、直接的にアプローチをかける採用手法のことです。一般的にはスカウトと呼ばれる機能を使ったサービスが多いです。

求職者側ではなく、企業側から学生にアプローチする点が他求人手段との大きな違いです。

ダイレクトリクルーティングを活用するメリットは以下の通りです。

- 採用要件に合った人材に直接アプローチできる

- 登録者は比較的優秀層の学生が多い

一方で以下のようなデメリットがあります。

- スカウトメールの文面にこだわる必要がある

- 人事/採用担当者の負担が増える

ダイレクトリクルーティングとは?中途向けサービスの詳細を徹底比較

リファラル

リファラル採用とは、内定者や新入社員の知人を企業に紹介するという採用手段です。内定者や社員の紹介であるため、採用コストを大幅に削減できる点がリファラル採用の特徴です。また、内定者や社員の紹介であるため、人材の質にある程度の信頼性が担保される点も特徴として挙げられます。

リファラル採用を活用することで、自社にマッチングしている求職者と簡単に繋がれたり、採用コストの削減を行ったりすることができます。

一方で、大量に母集団を集めることはできないといったデメリットもあります。

リファラル採用サービスおすすめ3選!特徴や導入実績で徹底比較!

SNS活用

最近はTwitterやFacebookを用いた採用活動も行われています。企業のアカウントで定期的な情報提供を行うことで、自社のファンを増やし、応募意欲を高めることができます。就職サイトのように応募受付や求職者の個人情報を取得することは難しいですが、SNSの利用者が多い昨今において、企業認知を高めるためには最適な手法といえるでしょう。

SNS採用を実施することで以下のようなメリットがあります。

- 企業認知を高めることができる

- 求職者の応募意欲を高められる

- 社風や企業理念に共感した人材の母集団を形成することができる

- 気軽にメッセージのやりとりができる

一方で、応募受付や求職者の個人情報の収集が難しい点や、長期的な運用が必要な点はデメリットとも言えます。

SNS採用とは?事例やメリットデメリット、採用戦略の立て方を解説!

オウンドメディア

自社のホームページとは別に、採用に関する専用サイトを開設し、そのサイトから求職者を集める手法になります。求める人材像や社員インタビュー等を掲載することで、求職者に自社の魅力を最大限アピールすることができます。また、エントリーから採用までの流れが明確化されるため、学生にとってもメリットがある手法です。

しかし、採用サイトには自社の名前を知る人しか訪れません。単に採用サイトを制作したとしても、そのサイトが多くの学生に見てもらえるような運用を実施できなければ意味がないのです。SNSやイベント等、自社認知を拡大できる他の母集団形成手法と併用していくのが良いでしょう。

オウンドメディア採用には以下のようなメリットがあります。

- 企業の魅力をアピールしやすい

- 求職者の質の向上を期待できる

- エントリー数の増加が見込める

一方で、オウンドメディアだけでは母集団形成ができないといったデメリットがあります。

オウンドメディアリクルーティングとは?メリットや採用成功事例を解説

【5W1H】母集団形成設計のコツ

母集団形成を効果的に進めるためには、計画の設計段階で「5W1H(Why、Who、When、Where、What、How)」を意識することが重要です。それぞれの視点から具体的な計画を立てることで、無駄のない採用活動が実現します。

Why:なぜ新卒採用を行うのか

採用活動の目的を明確にすることは、すべての基盤となります。新卒採用は、企業の成長戦略の一環として位置づけられるべきです。

たとえば、組織の若返りを図るため、長期的なリーダー人材を育成するためなど、企業ごとに異なる理由があるでしょう。この「なぜ」を明確にすることで、採用計画全体に一貫性が生まれます。

Who:どんな学生をどれくらい採用するか

ターゲットとする学生像を具体的に定めることも重要です。採用したい人材のスキルや特性、学歴や専攻分野などを明確にし、それに基づいて必要な人数を設定します。

また、価値観や志向性といったソフトスキルも考慮することで、自社に適した人材を見つけやすくなります。この段階では、採用ペルソナを設計することが有効です。

When:いつ学生に接触するか

タイミングの適切さは、採用活動の成功に直結します。大学3年生の秋頃から始まるインターンシップや、合同説明会が開催される時期など、就職活動のスケジュールに合わせて計画を立てましょう。

さらに、選考プロセスが長期化しないようスケジュール管理を徹底することも重要です。

Where:どこで学生に出会うか

学生と接触する場を選定する際には、ターゲット層がどのような環境で情報を得ているかを考慮します。

就職サイトやSNS、大学のキャリアセンター、合同説明会など、多様な選択肢から最適なチャネルを選びます。また、地方の大学や特定分野の研究室への訪問も効果的な手段となります。

What:何を学生に伝えるか

学生が企業に興味を持つきっかけを作るためには、伝えるべき内容を明確にすることが必要です。

企業のビジョンやミッション、働きやすさ、成長機会など、学生が重視する要素を中心に情報を発信しましょう。また、企業独自の強みを具体的に伝えることで、他社との差別化を図ることができます。

How:どんな表現にするか

最後に、どのような表現で学生にアプローチするかを考えます。現代の学生は、オンラインやビジュアルコンテンツを多用するため、SNSでの動画広告や、視覚的に訴求力のあるプレゼン資料の活用が効果的です。

さらに、フランクな言葉遣いやストーリーテリングを取り入れることで、学生に親近感を与えることができます。

母集団形成を成功させるためのポイントは?

母集団形成におけるポイントをいくつか紹介いたします。主に3点あります。

- 採用ペルソナを明確にする

- 自社に適した採用手法を選択する

- 採用代行を活用する

採用ペルソナを明確にする

母集団形成においては、”どんな人が必要か”(採用ペルソナ)を定めることが最重要になります。母集団形成を行う1番の目的は採用に繋げることです。ただ闇雲に母集団形成を行っていても、自社に適した人材を集めることができなければ採用数の増加は見込めません。

採用ターゲットを明確にすることで自社に合った人材を多く含んだ母集団形成を実現できるため、結果として採用数の増加が期待できます。

採用ペルソナとは?作り方や注意点、活用事例も紹介!

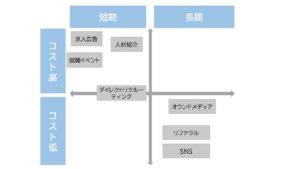

自社に適した採用手法を選択する

本記事で紹介した母集団形成のための手法は全部で9個あります。9個の採用手法全てを実行することは、作業工数とコストの観点から実現可能性が低いと考えられます。そのため、自社の採用目標を達成するために最適な採用手法に絞り込む必要があるのです。

採用手法は「コスト」「時間」の2つの軸で4象限に分類できます。以下の図表を参考に、自社にとって最適な採用手法を選択しましょう。

採用代行を活用する

自社に採用ノウハウがない場合、採用代行を活用することも母集団形成のポイントだといえます。母集団形成は、数多くのオプションから自社に最適な手法を選択し、その運用まで行わなければいけません。運用を成功させるためには、採用戦略の立案から実行まで行う必要があり、網羅的かつ専門的なノウハウが必要になります。

自社に採用ノウハウがない場合、1から母集団形成についての知識をインプットし、ノウハウを蓄積していく必要があり、時間的/経済的コストがかかります。またノウハウがない中で母集団形成を行うため、思うように効果が得られない可能性もあります。そのため、採用ノウハウがない会社の場合、採用代行会社に委託した方が費用対効果が高くなる場合もあります。

新卒の母集団形成についてよくある質問(FAQ)

最後に、新卒採用における「母集団形成」を検討している企業の方からよく寄せられる質問をまとめました。

新卒採用で母集団はどのくらい必要ですか?

採用したい人数の20〜30倍程度を目安に母集団を形成すると、選考辞退や不合格を見越した安定した採用計画が立てやすくなります。

新卒採用で重視されるのは?

企業側が重視するのは「コミュニケーション力」「主体性」「協調性」などのポテンシャル要素です。学生は「企業の安定性」「成長機会」「働きやすさ」などを重視する傾向があります。

学生が企業選びで重視しているポイントは?

学生は企業選びの際に「働きやすさ」「成長環境」「社風の相性」などを重視する傾向があり、これらを魅力的に伝えることが母集団形成に直結します。

なぜ新卒採用は早期化されるのか?

優秀な学生の早期囲い込み競争が激化しているため、インターンやオープンカンパニーなどを通じた早期接触が主流になっています。企業間の差別化も早期化を促す要因です。

まとめ

新卒採用における母集団形成は、企業が優秀な人材を獲得するための重要なステップです。効果的な母集団形成には、ターゲット層の明確化や多様な採用チャネルの活用が鍵となります。従来の求人サイトや説明会だけでなく、SNSやインターンシップ、リファラル採用を取り入れることで、広範な人材層にリーチできます。また、企業の魅力を伝えるブランディングや、候補者に寄り添ったコミュニケーションも重要です。

この記事を参考に、効果的な母集団形成の戦略を立てましょう!

株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)の採用代行サービスについてはこちら

「普通の運用代行」ではない、

プロフェッショナルリクルーターによるRPOサービスです。

①月額20万円~からご予算と課題に応じてカスタマイズ型でサービス提供が可能。支援後は追加費用の発生一切なし。

②累計50社取引クライアント様の契約継続率は驚異の90%超。

③あらゆる採用媒体活用実績を活かしたプランニング、実行により、採用目標達成率は87%超。

④上流工程の企画から、下流工程の実業務まで一気通貫で支援。もちろん採用広報もベーシックプランから提供可能です。

⑤独自の業界リサーチで、業界専門用語や市場におけるクライアントのポジションについて、徹底的にインプットを行います。

⑥エンジニア・データサイエンティスト・デジタルマーケター等、専門職種についてはテクノロジー領域専門のコンサルタントが担当します。

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)