近年、各企業の採用活動の複雑化により、採用市場の競争は激化しています。

中でも、スタートアップ企業の採用は難しいと言われているのはご存知でしょうか。

スタートアップ企業の採用担当者様の中には、

- 採用活動の質を上げたいけれど、その方法がわからない

- 求める人材がなかなか確保できない

など、さまざまな悩みを抱えている方もいるでしょう。

本記事では、スタートアップ企業の採用戦略の策定について、採用活動のステップやコツを詳しくご説明します!

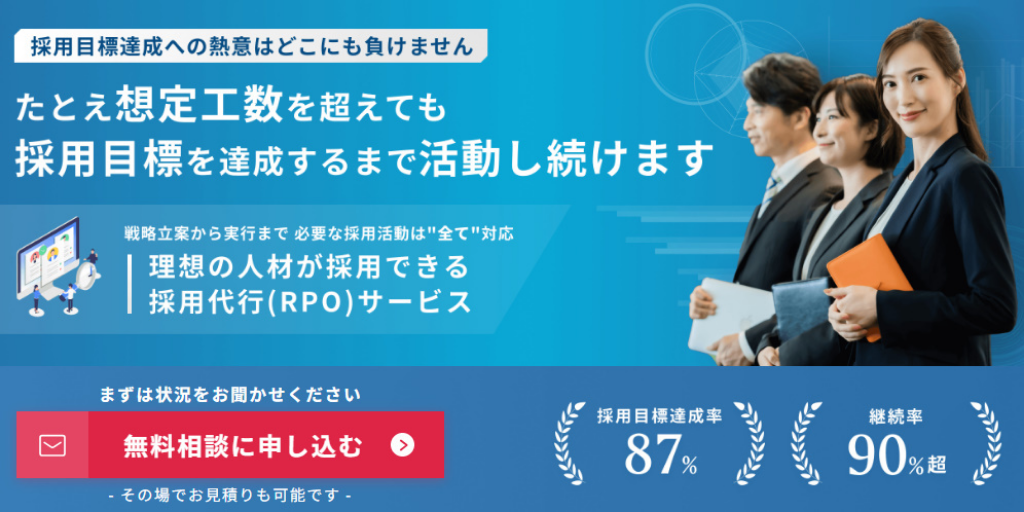

採用課題を解決するなら、300社以上の支援実績を誇る

uloqo(PrHR)の採用代行サービス

このような課題を抱えていませんか?

・採用活動におけるリソース不足にお悩みを抱えている

・面接や書類選考で、改善や採用広報等に手が回らない

・どうしたら採用活動がうまくいくのかよく分からない

uloqo(旧PrHR)の採用代行サービスは、結果にコミットし、採用目標達成に向けて、

あらゆる打ち手を考案・実行します。

採用戦略設計・採用広報企画・スカウト媒体・人材紹介会社・SNS等、

あらゆる採用手法の活用、候補者対応まで、採用に必要な機能を

豊富なノウハウと実績を活かし、高い品質でご提供します。

スタートアップの採用が難しい原因

基本的にスタートアップ企業において、何もせずとも応募者が十分に集まる状況というのは起こりえません。さらに言うと、普通に採用活動を進めて応募者が十分に集まる状況というのも起こりえません。

その具体的な理由は以下の3つです。

- 認知度が低い

- 採用に充てるリソースやコストが限られる

- 即戦力人材の競争が激しい

それぞれ見ていきましょう。

認知度が低い

転職を考えている求職者は、転職先として以下のような選択肢を持っています。

- スタートアップ企業

- メガベンチャー

- 大企業

- 外資系企業

スタートアップ企業は、他の3者に比べ待遇面・環境・ブランド等で劣っている場合が多いと言えます。

つまり、これらの選択肢の中から簡単にスタートアップが選ばれることはありません。

そうして、待遇・環境・ブランド力全てが整っている大規模な企業に優秀な人材を取られてしまいます。

また、スタートアップ企業として認知度を上げたとしても、有名になったのはあくまでスタートアップに興味がある人材のコミュニティ内のみです。

転職を検討している人材、特にスキルを持つ人材が知っている企業はスタートアップに限定されたコミュニティとは異なるものだということに注意しましょう。

採用に充てるリソースやコストが限られる

スタートアップ企業は、大手企業や中小企業に比べて採用に充てるリソースやコストが限られています。

具体的には、スタートアップ企業は、事業の立ち上げや成長に資金を集中させるため、他の部門や活動に割り当てる予算が限られ、採用活動に充てる予算も制約されることがあります。

また、スタートアップ企業は、事業が成長途上であるため、他の部門と同様に採用チームも限られた人員で運営されることがあります。そのため、限られた人員で採用活動を行うこととなり、大手や中小企業が行うようなインターンシップや大規模説明会など、多岐にわたる採用活動が難しくなります。

即戦力人材の競争が激しい

さらに、スタートアップ企業には社員の育成にかける時間や金銭に余裕がないため、即戦力となる人材を積極的に求めています。

即戦力の人材は、知名度や魅力的な待遇を提供する大手企業からもオファーがあり、激しい競争に晒されることがあります。

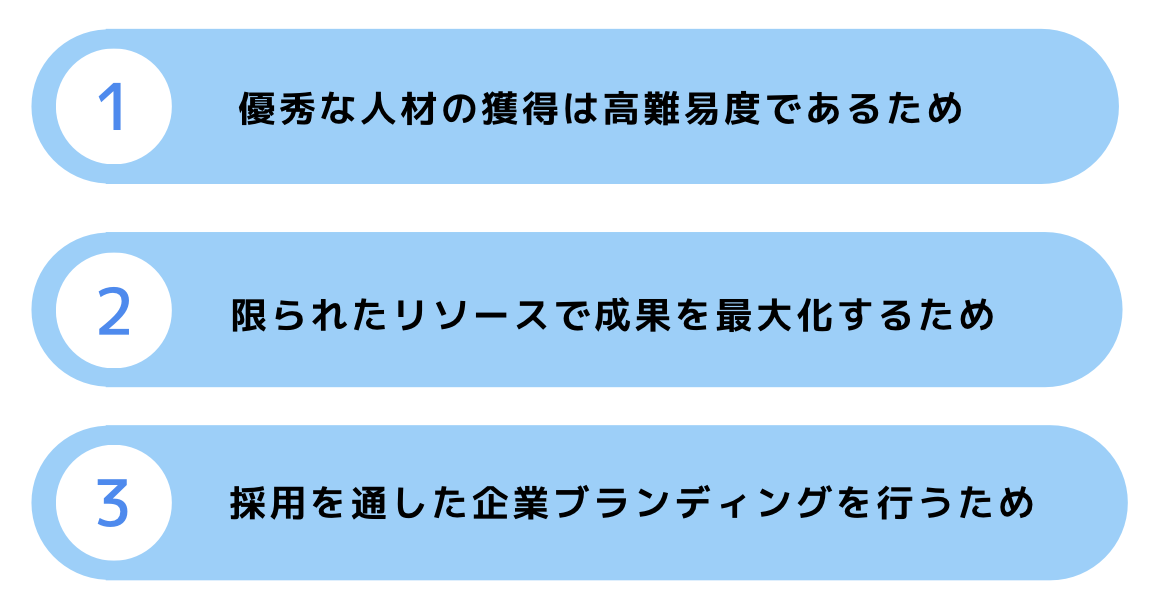

スタートアップにとって採用戦略が重要な理由

実は、スタートアップにこそ頑健な採用戦略が必要なのです。本セクションでは、その理由について解説します。

優秀な人材の獲得は高難易度であるため

スタートアップは既存の市場に新しい価値を提供するため、革新的なアイデアや迅速な実行力が求められます。この実現には、高スキルかつ柔軟性のある人材が必要です。しかし、優れた人材はどの業界でも争奪戦となっており、計画的な採用戦略なしでは競合に遅れを取る可能性があります。

具体例:

- テック系スタートアップでは、高度な技術力を持つエンジニアやデザイナーが不可欠

- 適切な採用戦略を持つことで、他企業と差別化し、優秀な人材を引き寄せられる

限られたリソースで成果を最大化するため

スタートアップは資金、時間、人材といったリソースが限られていることが一般的です。そのため、失敗の許容度が低く、一度の採用ミスが事業の停滞やコスト増加を招く可能性があります。計画的な採用戦略によって、リスクを最小化し、効率的な採用活動を行う必要があります。

具体的な施策:

- 明確なポジションごとの採用要件を定義

- 採用チャネル(リファラル、ダイレクトリクルーティング、エージェント利用など)を適切に選択

- 採用プロセスを標準化し、迅速かつ公正な意思決定を実現

採用を通した企業ブランディングを行うため

採用戦略は企業のブランディング活動とも直結します。特にスタートアップでは、「働きたい会社」としての魅力を伝えることが採用成功の鍵となります。効果的な採用戦略は、採用候補者だけでなく、顧客や投資家にも企業の価値を示す機会となります。

アプローチ:

- SNSやオウンドメディアを活用した採用広報

- 透明性のある採用プロセスの構築

- 社員の声や働き方を発信し、企業の魅力を強調

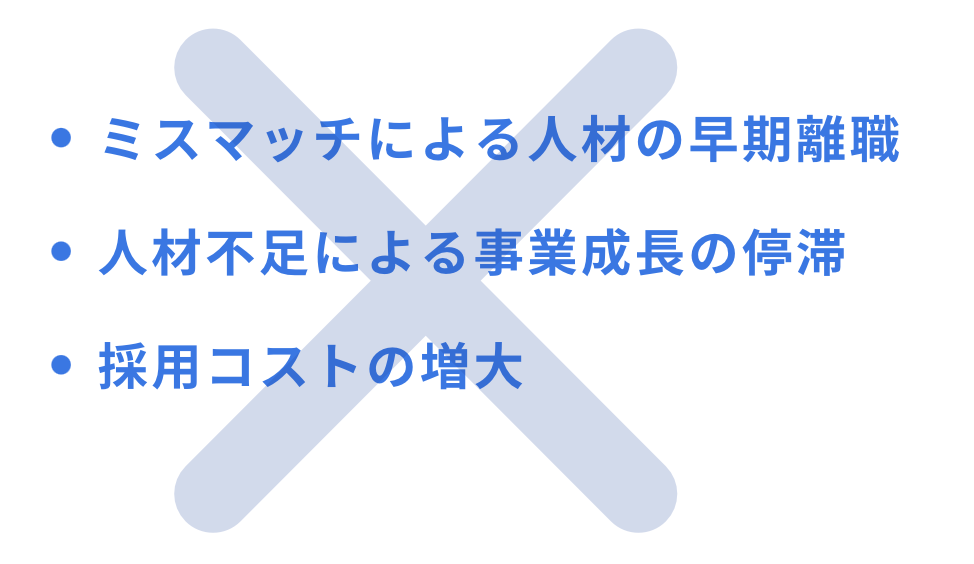

スタートアップの採用戦略が不十分な場合に生じる問題

スタートアップの採用戦略が不十分な場合、いくつかの諸問題が生じます。それぞれ詳しく解説します。

ミスマッチによる人材の早期離職

採用戦略がしっかりしていないと、企業のビジョンや文化に適合しない人材を採用してしまう可能性があります。このようなミスマッチは、社員の早期離職やモチベーション低下を招きます。

- 問題点: 採用や研修にかけたコストが無駄になる。

- 影響例: 離職者が増えることでチームの士気が低下し、他のメンバーにも悪影響を及ぼす。

人材不足による事業成長の停滞

採用計画が不十分だと、必要なタイミングで適切な人材を確保できず、事業成長が遅れる可能性があります。特に、急成長を目指すスタートアップでは、タイミングを逃した採用が致命的な遅れを生むことがあります。

- 問題点: リソース不足により、プロジェクトが予定通り進まない。

- 影響例: 製品開発の遅延や、競合他社への顧客流出。

採用コストの増大

採用戦略が曖昧だと、効果的な採用チャネルが選定できず、広告費やエージェント費用が無駄に膨らむ可能性があります。また、不適切な人材の採用・退職が続けば、採用のやり直しに多大な時間とコストがかかります。

- 問題点: 貴重な資金が本来の事業投資に充てられなくなる。

- 影響例: 特にスタートアップにとって貴重な初期投資を消耗し、運転資金が逼迫。

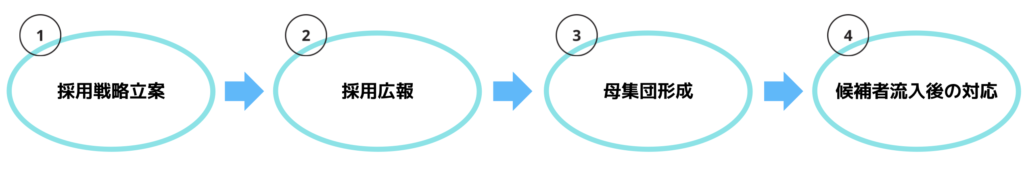

スタートアップの採用手法をステップごとに解説

スタートアップ企業の採用活動は、以上の4ステップに分けられます。

それぞれのステップにおける意識すべきポイントも併せて、詳しく解説します。

採用戦略立案

まず採用活動を始める前に、その軸となる「採用戦略」を定めます。

採用戦略を立てるステップは

- ペルソナ設計

- 訴求ポイントの検討

- 採用広報の方向性検討

- 予算設計

- チャネル設計

- ATSの検討

- 体制確立

に分けられます。それぞれについて詳しく解説します。

①ペルソナ設計

まずは、どのような人材をターゲットとするのかについて整理します。

少数で大企業や巨大市場に挑むスタートアップにおいて人材の妥協は出来ません。まずは理想に基づいてターゲットを設計しましょう。この段階においては、「こんな人材採用できない..」といった考えは捨てて検討して良いでしょう。

②訴求ポイントの検討

次に、ターゲットの人材に対して訴求出来るポイントを整理しましょう。

事前に自社の強みや弱みを洗い出し、魅力をまとめておくといいでしょう。

③採用広報の方向性検討

ターゲットと訴求ポイントがクリアになったら、採用広報の方向性を検討しましょう。訴求ポイントを基に強く打ち出すタグライン/各媒体におけるクリエイティブの方向性/各コンテンツにおいて伝えていきたいことをある程度採用に強く関わるメンバー間で共通認識を持って活動できるようにしておきましょう。

④予算設計

あらかじめ経営陣で予算を検討していることが前提ですが、採用予算や一人当たりの採用単価についてクリアにしておきましょう。

⑤チャネル設計

④で組んだ予算を前提に、チャネル設計を行います。

現在の採用市場では、求人広告やエージェント以外にも、ダイレクトリクルーティングなどの採用チャネルも存在するため、型にとらわれず多角的にチャネル選定を行いましょう。

⑥ATSの検討

採用管理ツールの導入は、採用活動時の業務効率化を実現する上で非常に重要です。一定のコストがかかってくるものもありますが、無料で提供されているツールも一部存在します。※RCA社が提供しているHRtech採用管理など ATSのレポート機能を活用することで、採用活動の振り返り等も実施しやすくなるため、導入検討をお勧めします。

⑦体制確立

チャネルまで決まれば、その後採用体制を検討しましょう。

ワークフローをある程度事前に整備しておくことは非常に重要です。各選考フロー毎の意思決定者を決め、ルールも整備します。ここがしっかり定まっていないと、無駄に書類選考結果の案内が遅れたり、結果出しに時間がかかってしまったりと、選考フローで失敗してしまうリスクが高まります。

採用広報

採用計画を策定した後は、採用広報を実行します。

優秀な人材とのタッチポイントを増やし魅力付けするために、ここは必ず手を抜かないようにします。

①SNSの運用

企業アカウントおよび経営陣の方々のSNSアカウント運用に力を入れましょう。スタートアップ企業ではTwitterを通じた採用も定番化しつつあります。無料で使えて、ターゲットリーチを拡げることが出来て、刈り取りまで出来る媒体はそうそうありません。

②オウンドメディアコンテンツの整理

事前に決定した広報戦略に沿って、各種オウンドメディアを整理しましょう。

- 自社HP

- 採用オウンドメディア

- Slideshareで公開する採用ピッチ資料

等におけるクリエイティブとコンテンツ内容を整理し、作成、公開しましょう。自社HPはマストで整備し、採用ピッチ資料は高い品質のものを準備できる工数を確保し、出来る限り作成をお勧めします。これらのコンテンツは、母集団形成に貢献する事は当然ながら、応募者とのやり取りでメッセージにリンクを貼っておくだけで応募者の温度感向上にも貢献します。

最近では様々な企業が積極的に採用ピッチ資料を作成しています。

参照:)2019年「この採用スライドがすごい」11選+1 #スタートアップPR

③Wantedly、note等を通じた情報発信

Wantedlyは採用広報における定番媒体です。候補者がGoogleで「企業名+採用に関する何らかのクエリ」でオーガニックサーチをかけると大概上位ランクで自社ページが表示されるので、応募検討中/応募後の候補者に対して「ポジティブな情報提供が出来る」プラットフォームと言えます。

また最近では、noteで情報発信を行う企業や経営者の方も増えてきています。経営者の方が既にSNSの情報発信に強みを持つ場合、noteの方が相性が良いかもしれません。これらの媒体に限った話ではありませんが、他社プラットフォームを活用した情報発信で、リーチを広げることは重要です。

母集団形成

母集団形成においては、媒体やエージェントに注目することが重要です。

■媒体

会社情報、求人タイトル、サムネイル等のクリエイティブ、求人内容、スカウト文言等のコンテンツを準備します。この中で、

- 求人タイトル

- サムネイル等のクリエイティブ

- 求人内容

- スカウト文言

これらについては、確実にPDCAを回すようにしましょう。一定範囲で媒体から取得できる定量データに加え、候補者アンケート等を通じた定性データを取得し、常にPDCAを回し続けて最適化を図りましょう。

■エージェント

エージェントを活用する場合、決定に対し積極的かつ協力的であることを示し、担当者とのコミュニケーション、情報提供を怠らず、成果報酬型のビジネスモデルであることを前提に顧客というよりパートナーという姿勢でコミュニケーションをとることを心がけましょう。

ただでさえ、大手企業と比較して成約が決まりにくいスタートアップは、担当者にとっては優先的に扱いづらいケースが多く、まずは「優先的に扱ってもらうためのインセンティブ」を提供する必要があります。エージェントはパートナーです。傲慢な態度や積極姿勢に欠けた態度は論外です。

情報提供にあたっては、採用ピッチ資料の共有/直近決定した人材の共有/逆に書類や面接で見送りになったケースの共有や、各選考毎のフィードバック(合格理由や見送り理由)を丁寧におこなうことが重要です。

また、これは各チャネルにおいて共通で言える事ですが、結果出しが遅くなることもNGです。他社が企業努力で即日結果通知をおこなっている横で、スタートアップが7日もかけて結果通知をしていてはいけません。エージェントはいずれ、「決まりにくい会社」と判断して推薦数は下落していくでしょう。なるべく即日で結果出しできるようにしましょう。

母集団形成とは?優秀な人材を集めるための戦略と実践方法

候補者流入後の対応

母集団形成ができれば、候補者が集まります。その後の対応も各ステップに分けて説明していきます。

- 応募獲得時

- 面接実施時

- 面接後

- クロージング

それぞれのステップについて、見ていきましょう。

①応募獲得時

応募獲得後は、即時レスポンスをすることを心がけましょう。転職意欲が顕在化している候補者は常に様々な情報(=選択肢)と接触しています。こちらが返信するまでに取得した情報との相対比で自社に対する応募熱が下がってしまうこともあります。

また、マストではありませんが調整時の候補日時は可能な限り企業側が提示するようにします。候補者のユーザビリティを考慮した際、候補日は提示してあげたほうが親切です。

日時が確定したあとは、積極的に情報提供を行うようにしましょう。例えば、日時確定メールの文中に「面接までに是非ご参照ください」といった括りで各採用広報媒体におけるコンテンツリンクを挿入する等です。

クロージング時にあたふたすることなく、競合性の高い採用を制するためには、常に各フェーズにおいて候補者に対する訴求を意識しておきましょう。

②面接実施時

面接はお見合いの場なので、こちらの事を知ってもらうつもりで見極めと訴求の段取りを組んで実行していきます。

それ以外にも来社時の体験によって候補者の意欲が下がってしまわないようにしましょう。人事・採用担当だけでなく、従業員全体が候補者に好印象を与えられるよう、日頃から努力することが大切です。

③面接後

面接の実施後は、各担当者でフィードバックの質にブレが出ないようフィードバックルールを設計しておきましょう。

また、現状を正しく把握するために、面接後のヒアリングを実施するようにしましょう。

- 他社状況

- 自社に抱いた印象

- 選考企業志望順位とその理由

などを聞くのが一般的です。

④クロージング

クロージングでは、それまでの候補者とのコミュニケーションがキーになります。最後に、実際に共に働くマネージャーや経営陣より直接訴求できる場を持ち、想いを伝えることを厭わないようにしましょう。

スタートアップが採用ターゲットとすべき人材

スタートアップが採用活動を行う上で、ターゲットとすべき人材(=スタートアップに定着してくれるであろう人材)の特徴をご紹介します。

成長意欲の高い人

スタートアップ企業で働くためには、常に変化する環境に適応し、自己成長を続けることが必要です。

そのため、スタートアップ企業の社員には、自己成長への意欲やスキルの向上を求める志向が重要です。満足せずに自らの不足を補い、常に成長しようとする姿勢が求められます。自己理解を深め、常に向上心を持ち続けることができる人材は、スタートアップ企業での活躍に適しており、長期間にわたって価値を提供してくれることでしょう。

柔軟性を備えている人

成長意欲の他に、柔軟性も大切です。スタートアップ企業のような流動性が高い企業では個人も変化に対して柔軟に対応していかなければいけません。

新しい環境や、自分で判断しなければならない状況に対して、「怖い」と思うのではなく、「やってみよう」と前向きに捉えられる人がスタートアップには向いています。

臨機応変な対応や思考力が求められるでしょう。

ビジョンや理念に共感する人

会社のビジョンや理念に共感しているかどうかも重視すべき点です。

最初の入り口部分である採用に成功したとしても、その会社に共感しない、また認識にズレがある人材ばかりを採用してしまうと、入社後の早期離職につながり、せっかく採用した優秀な人材を逃してしまう要因になります。

採用の際には、会社のビジョンや理念を明確に伝えて求める人材像を共有し、会社と採用する人材の間でしっかりとすり合わせを行う必要があります。

【おすすめ】スタートアップに最適な7つの採用戦略

スタートアップ企業が採用を成功させるための7つのコツは以下の通りです。

- 全社を挙げた採用活動へのコミット

- 工数を確保する

- 積極的に情報収集を行う

- 自社の訴求ポイントを整理する

- 自社に最適な採用チャネルを設計する

- 人材判断を多角的に行う

- 採用基準を重視する

それぞれについて、詳しく解説します。

全社を挙げた採用活動へのコミット

まずは、社内全員が一丸となって採用にコミットできる状況を作りましょう。

口でいうのは簡単ですが、日々利益をあげるために全力で働き、過剰な負荷がかかっている現場のメンバーに「採用コミット」してもらうことは非常に難しいことでもあります。

そのうえで、

- なぜ今採用を推進する必要があるのか

- なぜ協力してもらいたいのか

を丁寧に周知するようにしましょう。

実際に採用広報や選考フローにおいては現場のメンバーにも動いてもらう事になるでしょう。この際、社員が自社の採用について当事者意識をもって臨めているかは非常に重要です。採用に関わった社員の姿勢、行動、言動は、候補者の体験価値に直結するためです。

また、自分たちが当事者意識を持って採用をおこなったという意識は、ゆくゆくのマネジメントや文化形成にも好影響を及ぼします。まずは、自社の社員が採用に当事者意識を持ち、積極的に動いてもらえるよう働きかけましょう。

工数を確保する

とにかくスタートアップは忙しい、そして、目先の利益を創出するために必死です。

人材採用は利益貢献に至るまでのリードタイムが長く、どうしても後回しになってしまいがちです。ただし、人材採用に苦しむ多くの企業様を見てきて思うのは、やはりやり切った企業が強いということです。どれだけ忙しくても、期間を定めてでも、一定期間は採用活動の優先度を高め、無理やりにでも工数を確保するようにしましょう。

スタートアップの採用は難しい、だから全力でやりきらないとうまくいかない、という危機感を強く持ち、体制を確立して臨むことが重要です。

積極的に情報収集を行う

SNSを始めとして、日々最新の採用トレンドに関する情報流通が盛んな昨今において、それらを積極的にインプットしておくことも非常に重要です。

同じような前提条件や悩みに苦しむスタートアップ企業が得た知見は、時として自社にとっても非常に有効な手段になりえます。

自社の訴求ポイントを整理する

ターゲットの人材に対して訴求出来るポイントを整理しましょう。理想のターゲット人材の志向を想像しながら、「何を訴求出来るのか」について出せるだけアイデアを出していきます。ここで大事なのは使い古された月並みな抽象表現は出来る限り具体的に落とし込むことです。

典型的な例:)裁量が大きい 社長との距離が近い 革新的なサービス等

候補者も既に使い古された表現は見飽きています。そのうえで、当該内容で訴求を目指すのであれば、具体的な情報に伴う説得性を有する内容で訴求できるようにしておきます。

例:)裁量が大きい 部門メンバーは~~名 決済フローもシンプルかつ、業務範囲も~~~と広いため、裁量権が大きい 等

訴求ポイントを検討しきったあとは、実際にターゲット人材に訴求出来る内容なのか検討しましょう。ここでターゲット人材のレベル調整を行います。実際に訴求できるポイントが少ない場合は、社内の体制等を勘案し、教育リソースの確保を優先的に行いジュニアクラスの採用などの措置を検討します。

自社に最適な採用チャネルを設計する

予算を前提にチャネル設計を行います。リファラル/エージェント/ダイレクトリクルーティング媒体/SNS/Wantedly等様々な選択肢の中で自社に最適なチャネルを選定し目標設計しましょう。

主要なチャネルの特徴は以下の通りです。

- ダイレクトリクルーティング・・・ 候補者を絞り込むことにより効率化を図れる。対象者がまだ転職に対して潜在層であることも多い。

- エージェント・・・ 初期費用は抑えられ、転職意欲がある層が多いが、手数料が一定発生しミスマッチも起きやすい。

- リファラル・・・採用の金銭的コストは低いが、候補者は現在も働いている可能性が高く採用までの時間はかかることが多い。

- SNS・・・就職・転職潜在層にアプローチできるが、自社のSNSを育てる必要がある。

- Wantedly・・・エンジニア採用に強いが、しっかりとした運用が必要。

それなりに予算が確保されている状態であれば、ほぼオールの選択肢の中から最適なチャネルを慎重に選定することが重要です。ちなみに媒体を検討する際、確かな事実に基づく判断がなされていないケースをよく見ます。

例えば、

「Wantedlyには良い人がいない」「Linkediinは外資系ばかり」などです。実際はメジャーな媒体と比べて競合性が低く、ターゲット人材を多く抱えているケース等もあり、個人の印象でバイアスをかけてしまうのは非常にリスクが高いです。

- ターゲットユーザーのUU数(目安ログイン3日以内)

- 同業他社の成功事例

- 平均的なスカウト返信率

あたりは確実に情報を取得したうえで判断するようにしましょう。

予算が低額の場合

- Wantedly(ミニマム半年で27万円)

- Linkedin(個人のプレミアムリクルータープラン月1万円)

- SNS

- リファラル

あたりが主な選択肢になるでしょう。

人材判断を多角的に行う

スキルや経験だけで候補者の採用を決定してしまうと後々痛い目にあうかも知れません。どれだけスキルや経験が豊富であったとしても、その人の柔軟性や自社の理念に対する共感度が不十分だと満足いく活躍をしてくれない場合があります。スタートアップ企業は教育体制が整っていない場合が多く、ついつい候補者のスキルや経験に目が行きがちです。

しかし、重要なのは上述したように「柔軟性と成長性」「ビジョンや理念への共感」の2点を持ち合わせていることです。もちろん企業側からすればスキルや経験を持っている方が助かりますが、現段階での能力ばかりに固執する採用は望ましくありません。

採用基準を重視する

採用基準に関する事柄で重要なことがもう1つ。

それは「採用基準を下げて採用人数を重視してはいけない」ということです。

これまでも述べてきたように、スタートアップ企業は採用を円滑に進めるのが難しいです。だからと言って採用人数の確保を重視するあまりに採用基準を下げてしまうのは望ましくありません。

スタートアップ企業は社員が少ないゆえに一社員が会社に及ぼす影響が大きいです。

よって、採用基準を下げて自社にあっていない候補者を採用してしまうと、会社にとっても候補者にとっても望ましくない結果になってしまいます。採用基準を下げて採用人数を重視してはいけないということは採用基準を決める際は常に頭に入れておきましょう。

スタートアップ採用の成功事例2選

スタートアップ採用での成功事例を2つ紹介します。

株式会社ヒトカラメディアの事例「Wantedlyの活用」

出典:)株式会社ヒトカラメディア

オフィス移転のプロデュースを行うヒトカラメディアでは、Wantedlyを活用して営業をメインとしたビジネス職の採用を行い、16名以上の社員を採用してきました。

「いかに会社のカルチャーに共感して、一緒に創っていきたいと思ってくれるか」を重視して採用活動を行う同社は、募集要項や会社ページがカルチャーマッチを重視した作りになっているWantedlyとの相性が非常に良かったそうです。

株式会社ヒトカラメディアのWantedlyを活用したカルチャー形成の詳細はこちら

株式会社メルカリの事例「リファラル採用の活用」

出典:)株式会社メルカリ

急成長企業として知られるメルカリは、社員の採用経路としてリファラル採用を活用しており、入社する社員の約6割がリファラル採用で採用されています。

メルカリは「リファラル採用=裏切らない採用」といった価値観を持っています。採用媒体でもなく、エージェントでもなく、知人や友人の紹介を介しているので選考対象者は真摯に選考に臨み、また紹介者側もしっかりと人物を選んで紹介しているという点で紹介者と紹介された側双方が信頼を結んでいることが「裏切らない採用」の所以であるといいます。

メルカリには、「新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る」というミッションと、「Go Bold, All for One, Be Professional」という3つのバリューがあり、これらを社内の共通言語として、リファラル採用を支える柱としています。このような社内の一体感がメルカリのリファラル採用成功の秘訣といえます。

まとめ

本記事では、スタートアップ採用のステップ紹介から、ターゲットとすべき人材、採用のコツまで、詳しく解説しました。

現在の自社の採用活動を今一度振り返り、問題点や改善点を洗い出すことで、採用活動の質を上げましょう。

株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)の採用代行サービスについてはこちら

「普通の運用代行」ではない、

プロフェッショナルリクルーターによるRPOサービスです。

①月額20万円~からご予算と課題に応じてカスタマイズ型でサービス提供が可能。支援後は追加費用の発生一切なし。

②累計50社取引クライアント様の契約継続率は驚異の90%超。

③あらゆる採用媒体活用実績を活かしたプランニング、実行により、採用目標達成率は87%超。

④上流工程の企画から、下流工程の実業務まで一気通貫で支援。もちろん採用広報もベーシックプランから提供可能です。

⑤独自の業界リサーチで、業界専門用語や市場におけるクライアントのポジションについて、徹底的にインプットを行います。

⑥エンジニア・データサイエンティスト・デジタルマーケター等、専門職種についてはテクノロジー領域専門のコンサルタントが担当します。

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)