現在エンジニア採用をしている企業の採用担当の方の中には、

「なかなか採用がスムーズに進まない」「いい人材が見つからない」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

そんな方のために、今回の記事では

- エンジニア採用がなぜ難しいと言われているのか

- 企業の抱える課題とは

- どうすれば課題解決ができるのか

- 実際の成功例

これらについて、紹介していきます!

採用課題を解決するなら、300社以上の支援実績を誇る

uloqoの採用代行サービス

このような課題を抱えていませんか?

・採用活動におけるリソース不足にお悩みを抱えている

・面接や書類選考で、改善や採用広報等に手が回らない

・どうしたら採用活動がうまくいくのかよく分からない

uloqoの採用代行サービスは、結果にコミットし、採用目標達成に向けて、

あらゆる打ち手を考案・実行します。

採用戦略設計・採用広報企画・スカウト媒体・人材紹介会社・SNS等、

あらゆる採用手法の活用、候補者対応まで、採用に必要な機能を

豊富なノウハウと実績を活かし、高い品質でご提供します。

関連動画:uloqoの現役コンサルタントが語る「エージェント経由採用の成果を変える母集団形成術」

エンジニア採用が難しいと言われている市場背景

エンジニア採用が難しいと言われる理由は、主に3点に分けられます。

- IT業界の売り手市場化

- フリーランスや副業等、企業に属さない人材の増加

- 待遇改善による優秀な人材の囲い込み

それぞれ説明していきます。

IT業界の売り手市場化

1点目は、IT業界の売り手市場化です。

IT労働市場は競争が激しく、特にエンジニアの需要が高まっています。

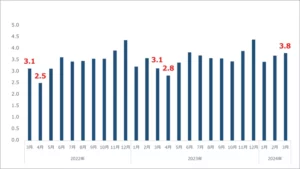

以下画像は、エンジニアの有効求人倍率の推移になります。有効求人倍率は、「有効求人数÷有効求職者数」で求めることができます。下図によればエンジニアの有効求人倍率は3.8倍であるため、エンジニア1人に対して、求人が3.8社いるということになります。つまり、提供されているエンジニアの職に対する求職者の数よりも求人数が多い状況が続いており、エンジニア1人あたりに複数の求人があるということになります。

この状況から、企業は優秀なエンジニアを獲得するために競い合っており、売り手市場化が加速しているため、様々な採用課題が生じ、採用が難しくなっているのです。

出典:)ITエンジニアの有効求人倍率は?2025年1月の最新動向と採用のコツを解説

フリーランスや副業等、企業に属さない人材の増加

2点目は、フリーランスや副業等、企業に属さない人材の増加が挙げられます。

エンジニアの働き方は変わりつつあり、従来のように1つの企業に所属して働く形態にとらわれないケースが増えています。こうした変化により、従来の働き方を望むエンジニアの数が減少し、企業の採用対象となる人材の母数も減少するため、採用が難しくなる一因となっています。

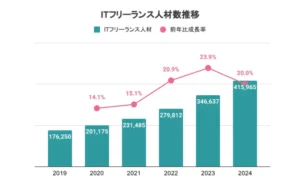

具体的な例としては、フリーランスエンジニアの増加があります。下図を見ればわかるように、フリーランス人材の増加率は平均して15%を超えており、年々増加しています。フリーランスの働き方は特定の企業に属さず、独立して仕事をするスタイルであり、このことからも従来の働き方が変化していることがわかります。このような変化に伴い、企業の採用対象となる人材の数が減少するため、採用が難しくなっているのです。

出典:)「ITフリーランス人材及びITフリーランスエージェントの市場調査」2022年版が公開

待遇改善による優秀な人材の囲い込み

3点目には、待遇改善による優秀な人材の囲い込みが挙げられます。

多くの企業は、エンジニアに対して給与や待遇などの雇用条件や労働環境の改善に取り組んでいます。特に優秀なエンジニアに対しては、企業は彼らが離職しないように特に努力しています。

そのため、優秀な人材ほど転職市場にはなかなか出てこないのが現状です。企業が経験豊富でスキルのある人材を採用しようと、待遇を整えたり、求人に費用をかけたりしても、思うように採用できないのはこのためです。

エンジニア採用における6つの課題

企業の抱えるエンジニア採用における課題は、主に6つです。

- 採用チャネルを使い切れていない

- 人材紹介会社の利用数が少ない

- 採用担当のエンジニア知見がない

- 待遇と市場相場が合っていない

- 内定までに時間がかかっている

- 現場エンジニアと求職者との接点不足

それぞれ見ていきましょう。

採用チャネルを使い切れていない

採用チャネルを増やすことで業務が複雑化し、手間が増えることを恐れ、採用チャネルを減らしていませんか?

意図せずに採用チャネルを絞ることは、特定のエンジニア層を排除することと同じです。例えば、多くの企業はSNS採用を行っていませんが、SNSを利用して採用できるエンジニアには、技術ブログを運営しているエンジニアや、最新のトレンドに敏感なエンジニアがいます。これらのエンジニアは、技術レベルをブログなどで確認できるため、評価がしやすいのも特徴です。

採用媒体を限定することも、採用チャネルを絞ることと同様です。例えば、「マイナビ」で求人を出すと、全体の中でエンジニアの割合が低く、大手企業が目立ちますが、「doda」ではエンジニアに特化したサービスがあるため、ベンチャー企業でも魅力的な求人であれば目立つことができます。

このように、採用チャネルや媒体を安易に減らすことで、エンジニア採用のターゲットを無意識に絞り込んでしまい、その結果としてエンジニアの採用が難しくなっています。

人材紹介会社の利用数が少ない

人材紹介会社は基本的に成果報酬型で運営されています。つまり、企業は採用が決まるまでは人材紹介会社にほとんど費用を支払う必要がありません。そのため、エンジニア採用に力を入れている企業は、複数のエージェント会社に登録しています。登録するエージェントを増やすことで、候補者の母数を確保し、採用人数を確保することが重要になります。

しかし、現時点で複数の人材紹介会社にアポイントを取れていない場合は、他の企業と競うための基盤が整っておらず、エンジニアを採用するための適切な状況にないと言えます。

採用担当のエンジニア知見がない

採用担当にエンジニアの知見がないのも、エンジニア採用における課題です。

選考では、以下のエンジニアに必要なスキルを評価する必要があります。

- 技術的なスキル

- プロジェクト経験

- 問題解決力

採用担当者がエンジニアに関する知識を身につけることは、候補者を適切に評価するために重要ですが、これらのスキルを適切に評価するには、プログラミング、システム、ツール、プロジェクト実務などについて詳細な理解が必要です。

多くの企業では、スキルや職種の細分化による評価の難しさに対して採用担当者の教育が追いついていないことも、エンジニア採用が難しいと言われる理由の一つではないでしょうか。

待遇と市場相場が合っていない

現在の自社の待遇と募集要件は合っていますか?

企業が提示する条件に対して、求職者が納得しないケースは多々あります。

具体的には、以下のような点で折り合いがつかないことが多いです。

- 年収などの待遇が良くない

- 開発環境に魅力が乏しい

- 会社のビジョンと求職者の理想との乖離

さらに、採用基準が高いにもかかわらず企業の魅力が乏しい場合、以下の問題が生じます。

- 優秀な人材の確保が難しくなる

- 入社後のギャップやミスマッチが発生する

まず、採用基準が高いにもかかわらず待遇に不足のある企業は、優秀な人材を確保するのが難しくなります。優秀な候補者は他の企業や競合他社からより魅力的なオファーを受ける可能性が高いため、待遇面で比較されると辞退される可能性も高まります。

このように、待遇と募集要件が合っていない場合、入社後に求職者が不満を感じることも多いです。不満を感じると、モチベーションの低下や早期離職といった派生的な問題が発生してしまいます。

内定までに時間がかかっている

「マイナビ 中途採用状況調査2020年版」によると一次面接から内定までの平均日数は12. 3日となっています。スピーディな採用プロセスは、求職者に対する企業の関心度を反映しています。カジュアル面談を含む迅速なスケジューリングができない企業は、競合他社に比べて遅れをとっていると見なされがちです。そのため、求職者は自分が企業にとって魅力的な候補でないと感じる可能性があります。

基本的に二回面接を行う際には一週間程度間を空けている。また、最終から内定までが一週間程度などとなっており、選考のスピードが遅い企業が採用に失敗しているケースが多いです。

エンジニアは似たような求人が多く職務内容に差が大きく生じないため、直感や印象、共通点の多さなどで決めてしまうこともあります。そのため、内定を一番に出すことができれば印象を高めることができます。そのためにも、選考スピードをより早める必要があります。

現場エンジニアと求職者との接点不足

求職者が自分が働く環境を最もよく知る方法は、現場のエンジニアと直接話すことです。例えば、使用されているハードウェアやソフトウェアの仕様を知ることや、現場での最新のトレンド、困っている点について聞くことができます。

求職者は、自分が働く上で気になるポイントを他の企業と比較できるように質問するため、企業全体ではなく現場レベルでの回答を求めることが多いです。現場で働く従業員が企業目標に対してどのように感じているか、企業の課題感ややりがいをどこに感じているかなどを直接聞ける機会を提供することが重要です。

求職者がこの温度感をしっかりと把握できていない状態で内定を受けても、現場で働くイメージが湧かず、結果的に内定を辞退されることになりかねません。

採用課題の解決策5選

先ほど挙げた6つの課題に対する解決策を、5つ提示します。

- 採用チャネルを増やす

- 利用する人材紹介会社を増やす

- 面接官トレーニングの実施

- 募集要件の見直し

- 内定までのスピードを上げる

それぞれ解説していきます。

採用チャネルを増やす

まずは採用チャネルを増やすことで母集団形成に取り組み、応募者の数を確保することを目指しましょう。採用チャネルを増やすのが難しいと感じる企業もあるかもしれませんが、予算がある企業であれば外部に委託するのも一つの方法です。SNS採用やオウンドメディアの立ち上げも委託が可能です。チャネルを狭めることは、ターゲット人数だけでなく対象となる層も絞ってしまうため、できる限り広げることが重要です。

このように、採用の母集団形成を行うためには、まずチャネルを増やすことが急務です。

エンジニア採用成功6つのコツ!難しい原因から成功事例まで解説

利用する人材紹介会社を増やす

上で述べたように、人材紹介会社は成果報酬型です。そのため、委託するだけでは基本的に料金が発生せず、多くの人材紹介会社に依頼することが必要です。エンジニアを採用できている企業は、多くの人材紹介会社を利用しています。しかし、単に委託する会社を増やすだけでは、他社と並ぶだけで、人材紹介数が大幅に増えることはありません。

そこで、委託する人材紹介会社を増やした後に行うべきことは、「人材紹介会社に自社の求人を積極的に紹介してもらう」ことです。人材紹介会社は、採用が決定することで報酬(想定年収の約35%)を受け取るため、採用が決まりやすい求人を出すことが重要です。条件の良い求人であれば、採用が決まりやすく、人材紹介会社も求職者に薦めやすくなります。

面接官トレーニングの実施

面接官は、求職者にとっては企業の顔ともなる存在です。そのため面接官トレーニングは、面接において企業のイメージを形成し、求職者に良い印象を与えるために欠かせません。

面接官トレーニングには、さまざまな手法があります。研修やセミナー、ロールプレイング、書籍やメンターシップ、エンジニアリング知識の学習などが挙げられます。面接官も人間ですので、認知バイアスによって公平な評価が難しくなることがあります。そのため、面接官トレーニングを通じて、面接官のスキル向上を図ることが重要です。面接官のスキルが高まると、求職者からの評価が向上し、採用活動の成果も向上するでしょう。

また、エンジニア採用における面接官トレーニングでは、採用担当者にエンジニアリングの知識を十分に身につけさせることも重要です。エンジニアの経験やスキルを適切に評価するためには、エンジニアリングに関する知識が必要です。求人広告を作成する際にも、エンジニアの視点から必要な情報を考える必要があり、エンジニアリングの知識が役立ちます。

【事例付】面接官トレーニングの目的と方法4選!メリットやポイントを解説

募集要件の見直し

募集要件で求職者に求めるスキルが必要以上に多くなっていませんか?求職者としては、「必須条件3つの内2つしか該当せず、応募ができない」というハードルが高くなっている場合があります。

そのため、必要のないスキルは必須条件から外すことで、求職者のハードルを下げて応募数を増加させることの方が重要です。また、期間が設けられる場合は、内定後から研修を重ねることで必須条件程度までスキルを向上させられる場合もあります。

エンジニアの採用基準の作り方|策定メリットやよくある過ちも解説

内定までのスピードを上げる

内定までのスピードが早いことは、競合会社との人材争奪戦に勝つためには必須と言えます。特に、優秀なエンジニアは転職市場で即戦力として需要が高いため、選考期間が長いとその間に他の企業に引き抜かれる可能性があります。優秀な人材を確保するためには、採用プロセスをスムーズに進めることが不可欠です。

採用プロセスを迅速化するための方法は、以下の3つです。

- 素早い面接日程の調整と返信

- 採用代行サービスの活用

- 採用業務を効率化するツールの導入

エンジニア採用におすすめの採用手法

エンジニア採用は、従来の採用手法ではなかなか成果が出にくい領域の一つです。

特にIT業界では、優秀なエンジニアの獲得競争が激化しており、企業はより効果的な採用手法を活用する必要があります。

そのため、エンジニア採用に適した代表的な手法について詳しく解説します。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業が自ら候補者にアプローチし、採用活動を進める手法です。

近年、特にエンジニア採用においてこの手法が重要視されています。

企業が求人を出し、求職者からの応募を待つ従来の手法では、エンジニアのような売り手市場の職種においては十分な母集団形成が難しくなります。特に、即戦力のエンジニアは転職市場に長く留まらず、優秀な人材ほど企業側からのスカウトを受けて転職を決める傾向が強いため、企業が積極的にアプローチする姿勢が求められます。

ダイレクトリクルーティングのメリットの一つとして、企業が求めるスキルセットや経験を持つ候補者をピンポイントで狙える点が挙げられます。

求人広告や人材紹介では「応募者が企業を選ぶ」という構造になりますが、ダイレクトリクルーティングでは「企業が候補者を選ぶ」ため、ミスマッチを減らしやすくなります。

ダイレクトリクルーティングを成功させるためには、ターゲットとなるエンジニアの関心を引く魅力的なメッセージを作成することが重要です。

テンプレート化されたスカウトメッセージでは候補者の興味を惹くことは難しく、企業ごとの強みや働く魅力を適切に伝えることが求められます。

ダイレクトリクルーティングとは?最新サービス比較や費用相場も紹介!

リファラル採用

リファラル採用とは、社員の紹介を通じて新たな人材を採用する手法です。

エンジニア採用においても、リファラルは有効な手段の一つとされています。

エンジニアは、技術コミュニティなどを通じて、他のエンジニアとのネットワークを築いていることもあります。

そのため、優秀なエンジニアが既存社員として在籍している場合、そのネットワークを活用することで、企業に適した人材を紹介してもらえる可能性が高まります。

リファラル採用のメリットとして、採用コストの削減が挙げられます。

一般的に、転職サイトやエージェントを利用する場合、採用1件あたり数十万円から数百万円のコストがかかりますが、リファラル採用であればこれらのコストを抑えつつ、信頼できる人材を確保できる可能性が高くなります。

一方で、リファラル採用には限界もあります。社員のネットワークに依存するため、採用できる人数には限りがあり、また特定の技術領域に偏る可能性もあります。

そのため、リファラル採用単体ではなく、他の採用手法と組み合わせて活用することが重要です。

リファラル採用とは?導入のメリットや成功のポイントを徹底解説

SNS採用

近年、SNSを活用した採用手法が注目されています。

特にエンジニア採用では、X、LinkedIn、Instagramなどを通じて候補者と接点を持つ企業が増えています。

エンジニアは、SNSを通じて技術情報を発信し、他のエンジニアと交流している場合があります。そのため、企業が公式アカウントや採用担当者の個人アカウントを活用し、積極的にコミュニケーションを取ることで、優秀な人材にリーチすることが可能になります。

SNS採用のメリットは、企業文化や技術スタック、働き方に関する情報を発信し、エンジニアに自然な形で企業を認知してもらえる点にあります。特にエンジニアは、技術スタックや開発環境にこだわりを持つことが多く、企業がどのような技術を採用しているのか、どのような文化の中で働けるのかを理解した上で転職を決めることが多いため、SNSを通じた情報発信が有効なアプローチとなります。

しかし、SNS採用は短期間で成果を出すのが難しく、長期的なブランディングが必要です。

フォロワーの獲得には時間がかかるため、企業が一貫した採用マーケティング戦略を持ち、継続的に取り組むことが重要となります。

【成功事例付き】SNS採用とは?メリットデメリットや運用方法を解説!

採用エージェントの利用

採用エージェントを活用することも、エンジニア採用において有効な手段です。

特に、自社で十分な採用リソースを確保できない場合や、即戦力のエンジニアを早期に採用したい場合には、エージェントの活用が重要になります。

採用エージェントの強みは、エンジニア採用市場に精通したコンサルタントが候補者を厳選し、企業の要件に合った人材を紹介してくれる点にあります。

特に、技術スキルの評価が難しい企業にとっては、エージェントが事前に候補者のスキルや経験をチェックしてくれるため、選考プロセスの効率化にもつながります。

ただし、エージェントを利用する場合、高額な手数料が発生することが多く、採用コストが増大する可能性があります。

そのため、どのポジションでエージェントを活用するのか、費用対効果を考慮しながら慎重に判断する必要があります。

エンジニア採用の課題解決に成功した事例

上で述べたコツを利用しており、エンジニア採用の課題解決に成功した企業について解説していきます。

- 株式会社ゆめみ

- 株式会社シフト

- クラスメソッド株式会社

それぞれ見ていきましょう。

株式会社ゆめみ

株式会社あゆみでは人材紹介エージェントに十社以上委託しており、新卒・中途問わず、エージェントからの紹介を受け付けている。また、それぞれの企業に対してしっかりと評価があり、他の企業も参考にすることができる。

採用チャネルもSNS採用や外部勉強会、リファラル採用などにも力を入れており、それぞれに対して効果測定ができているため、採用の手法の幅広さとそれぞれの手法に対して評価が適切に行われていることが採用を成功させている要因となります。

これ以外にも会社の情報をオープンに公開しており、社外の人でも見ることができ、会社の風土である「徹底的な透明性」を自然と認識させられるようになっています。

出典1:)株式会社あゆみ オープンハンドブック

出典2:)採用方針・採用マーケティング方針(ゆめみ) | Notion

株式会社シフト

株式会社シフトでは「最短3日で内定」という期間で採用を行ってます。

DXを担うIT人材は獲得の競争が激しく、優秀な人材ほど転職市場に出たらすぐ次が決まり、タイミングが少し合わないだけで他社に行ってしまうため、受諾までの期間でも内定オファーを出すことを行い求職者の選択肢に入ることを行っています。

内定までの期間が短いため、月末に実績を上げたい人材紹介会社からの紹介も期待することができ、人材紹介会社がおすすめしたい求人にすることができます。

実際のフローは面接を1回行い、その様子を録画し、自社で共有することで取りたい部署があれば採用するという流れです。また、独自の簡易テストを行うことでエンジニアの評価を独自に行い、フローを少なくし、評価を一括で行うことで内定までの時間を短くしています。

クラスメソッド株式会社

クラスメソッド株式会社ではエンジニアがエンジニアを採用する土壌ができており、求職者とのコミュニケーションを大事にしています。具体的には、現場チームメンバー全員が参加する実技試験、面接があり、エンジニアと接点を増やすことを行っています。

ここまで行えば、接点を増やすという表現よりも面でアプローチするという言葉の方が適切だと考えられます。特に、面接では関わった全員が採用の判断をくださなければ採用を行わず、それぞれが決定権を握っていることがポイントです。

また、リファラル採用を積極的に行うことや、AWSなどに強みを持つ企業ならではのテックブログ「Developers IO (https://dev.classmethod.jp/)」を通じて、採用チャネルを増やすだけでなく、技術力のアピールやエンジニアの成長過程、将来性などを様々に示しています。

このように現場エンジニアとの時間を共有することで採用の時間はかかってしまうものの、内定承諾率を上げることやその先の離職率を下げることにつながってきます。

エンジニアを採用する際の注意点

エンジニア採用は、一般的な職種とは異なり、特有の課題やリスクが伴います。

スキルセットの見極め、カルチャーフィット、採用競争の激化など、多くの要素を考慮しなければなりません。

企業が適切なエンジニアを採用するためには、どのような点に注意すべきかを詳しく解説します。

スキル評価を形式的にしない

エンジニア採用では、スキル評価を適切に行うことが重要ですが、技術試験や履歴書の内容だけで判断すると、実際の業務で活躍できる人材を見落とすリスクがあります。

特に、技術試験を通過したものの、実際のプロジェクトではチームワークや実務能力に問題があるケースも少なくありません。

企業側が一律の評価基準に頼りすぎると、「実務で求められるスキル」と「試験で測れるスキル」が一致しないことが起こります。

そのため、単に試験の成績を見るだけでなく、候補者の過去のプロジェクトや開発環境について深く掘り下げ、どのような技術をどのレベルで扱っていたのかを具体的に確認することが重要です。

キャリア志向を無視した採用をしない

エンジニアのキャリア志向は、「技術を極めたい人」と「マネジメントを志向する人」で大きく異なります。

この違いを考慮せずに採用すると、候補者が求めるキャリアと企業の期待にズレが生じ、早期離職につながる可能性が高まります。

特に、成長環境を求めるエンジニアに対して、ルーティーンワーク中心の業務を与えてしまうと、短期間でモチベーションを失うことがよくあります。

逆に、マネジメント志向のエンジニアを開発特化のポジションで採用すると、組織貢献の実感が得られず、不満を感じることになります。

採用時には、候補者のキャリアプランを具体的にヒアリングし、企業の成長ビジョンとマッチするかを慎重に判断しましょう。

チームとの相性を確認する

エンジニア採用では、個人のスキルが高いだけでは不十分であり、チームとの相性も重要な要素です。

特にアジャイル開発のようなチームワークが求められる環境では、協調性がないエンジニアを採用してしまうと、チームの生産性が大きく低下する可能性があります。

採用時に個人のスキルや経験だけに注目しすぎると、入社後に「技術的には優秀だが、他のメンバーと協力できない」「レビューを受け入れない」といった問題が発生することがあります。

そのため、面接ではチームとの相性を確認するために、現場のエンジニアと一緒に面談を行い、実際の業務の進め方やチーム文化に馴染めるかを判断することが重要です。

リモートワークの適性を見極める

リモートワークが普及する中で、エンジニア採用においてもフルリモートやハイブリッド勤務の希望者が増えています。

しかし、リモートワークはすべてのエンジニアに適しているわけではなく、自己管理能力やオンラインコミュニケーション能力が不足していると、業務に支障をきたす可能性があります。

企業がリモートワークを前提とした採用を行う場合、候補者が適切な環境で働けるかどうかを慎重に判断することが求められます。具体的には、リモート環境での業務経験があるか、オンライン上でのコミュニケーションスキルを備えているかを確認し、単に「リモートワーク希望者」という理由だけで採用を決めないようにする必要があります。

まとめ

いかがでしたか。今回の記事では、エンジニア採用における企業の課題とその市場背景、課題解決方法、成功事例を紹介しました。

- 採用チャネルを増やす

- 利用する人材紹介会社を増やす

- 面接官トレーニングの実施

- 募集要件の見直し

- 内定までのスピードを上げる

改めて、これら5点が企業の課題解決策となります。

今後もエンジニアに対する需要は高まっていくと考えられるため、ぜひこの記事を参考にしてエンジニアの採用活動に取り組んでください!

株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)の採用代行サービスについてはこちら

✓アドテクベンダーや大手Sier、webサービス系スタートアップベンチャー等、50社以上との取引実績あり

✓契約継続率90%以上を誇る高品質サービス

✓月額200,000円~の圧倒的コストパフォーマンスを実現

✓IT業界・エンジニア職種に対する深い知見を持ったコンサルタントが在籍

✓noteやTechcrunch等様々な媒体経由で日々情報をインプットしており、最新のテック事例にも明るい

✓少数精鋭だからこそ実現出来る、柔軟なサービス設計・ご対応

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)