社内の人事評価がうまくできていない、社員のモチベーション向上に繋がっていない、と悩む人事担当者の方も多いです。

その中で、人事評価の公平性を保つ手段として「360度評価」が注目されています。

360度評価の導入を検討する担当者様の中には、

・実際どのような手段で評価するのかわからない

・考えられるデメリットは?

・他企業はどのように導入成功しているの?

など、さまざまな疑問を抱える方もいるでしょう。

本記事では、360度評価の概要、導入方法、メリット・デメリットまで、幅広くご紹介します。

「uloqo」の人事評価制度構築・設計

コンサルティングサービス

テクノロジー・コミュニケーション領域を中心にあらゆる業界に精通。

大手企業からスタートアップ企業まで幅広くご支援しております。

市場/ビジネスモデルを理解したコンサルタントが、最適な人事評価制度の

設計・構築・運用支援まで、一気通貫でご支援が可能です。

360度評価(多面評価)とは

「360度評価」とは、上司、同僚、部下などの被評価者と関係性が異なる複数の評価者によって、被評価者の日常の職務姿勢を評価する手法を意味します。

評価結果をフィードバックすることにより、本人の意識・行動改革を促すことを狙いとする他、複数の立場から評価することで人事制度の公平性・客観性を保つことができます。

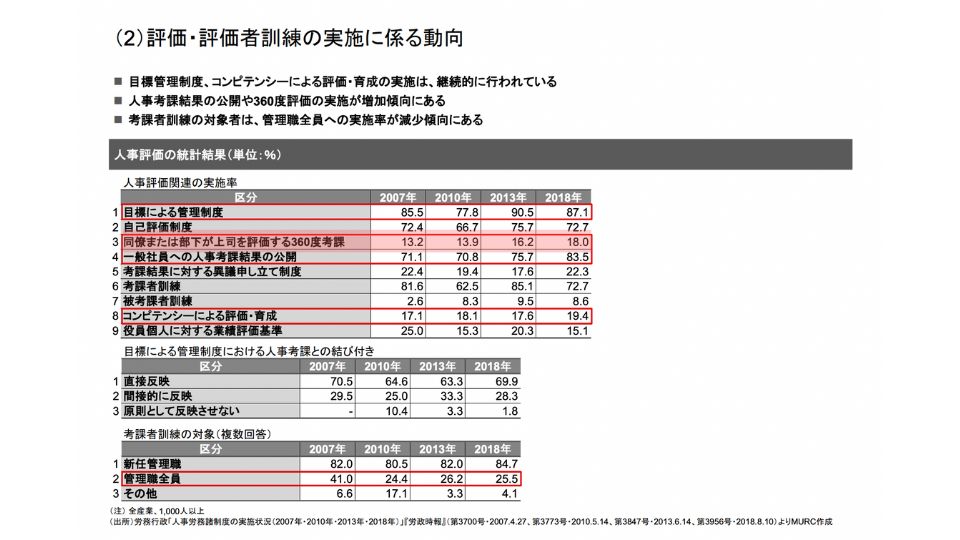

360度評価の普及状況

では実際に、360度評価(多面評価)はどれほど普及しているのでしょうか?

画像元:内閣官房|「民間における人事評価制度の目的・役割の変遷」

内閣官房の「民間における人事評価制度の目的・役割の変遷」によると、「同僚または部下が上司を評価する360度考課」の実施率が2007年から2018年にかけて、一貫して増加していることがわかります。

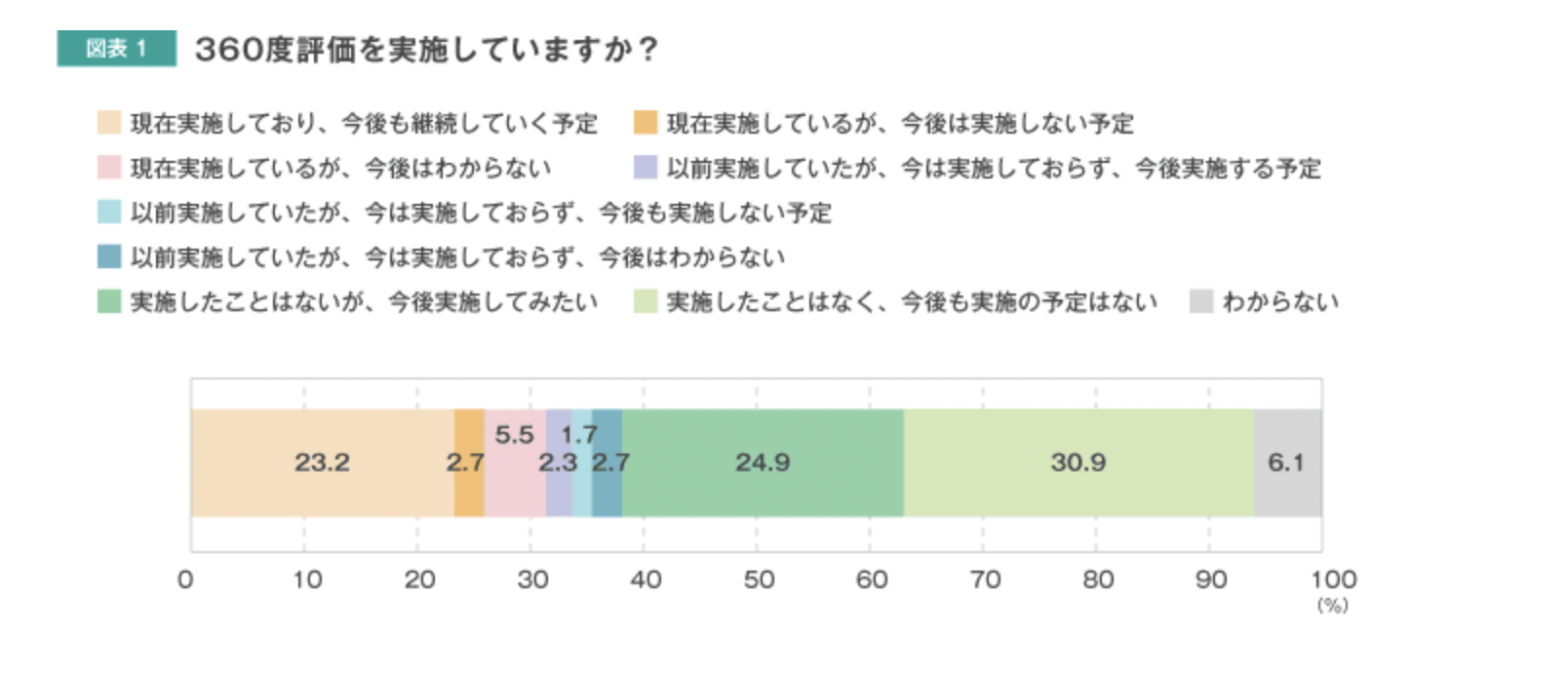

また、リクルートが2020年に公表した「360度評価活用における実態調査レポート」を見てみると、360度評価の普及率は以下の通りです。

画像元:リクルート|「360度評価活用における実態調査レポート」

現在実施している・今後実施する可能性のある企業が全体の33.7%にも登ることがわかります。

人事制度の公平性を保つために、企業の大小に関わらず多くの企業が360度評価に注目しています。

360度評価が注目されている背景

一般的に人事評価は被評価者の上司が評価者となるケースがほとんどです。しかし、360度評価では、上司以外が評価者と成りえます。近年に及びなぜ360度評価が注目されているのでしょうか。これには、主に2つの理由が挙げられます。

上司が被評価者の日常業務を追えないから

近年では、組織のフラット化による中間管理職撤廃などにより、上司一人あたりが管理監督する部下数は増加傾向にあります。その結果、上司は全ての部下と直接的に接触する時間が不足し、上司一人では、被評価者に対して妥当な評価をすることが不可能となっている現状があります。

人事評価の精度向上を求める動きが強まっているから

人事評価が給与や昇進などを含む処遇に大きな関連を持つように変遷しています。そのため、処遇の格差が開く場合には、その裏付けとなる人事評価の妥当性が問われます。

日本企業(とりわけ大手)では、能力と同様に人物面を評価していますが、360度評価を導入することで、評価者を増やして評価のデータを360度から回収することができ、人物評価をする際に妥当性を持って行うことが可能となります。

360度評価導入のメリット

360度評価を導入するにあたって、主に3つのメリットが挙げられます。

・人物評価の信頼性・妥当性を高められる

・社員の自立性を高められる

・社員の責任感を高められる

それぞれについて詳しく解説します。

人物評価の信頼性・妥当性を高める

360度評価は、被評価者と異なる関係性の人たちから多面的に評価されることで、従来の上司のみによる一面的な評価方法よりも公平に評価を行うことができます。

例えば、被評価者に同僚や部下から見えるが上司の立場からは見えない特性があった場合、上司だけに評価を受けるという従来の方法では、本当の意味で被評価者を評価することは困難に等しいです。一方、360度評価では、こうした場合であっても見落とすことなく評価できます。

社員の自律性を高める

360度評価は、一人の上司によって評価される従来の方法とは異なり、様々な関係の人によって評価される方法です。そのため、被評価者は従来の方法よりも評価内容を納得して受け止めることができます。これにより、被評価者に効率的に「内省」する機会を与えることで、「内省力」、「自律性」の向上を導くことができます。

社員の責任感を高める

従来の評価方法では、基本的に上司だけによる評価によって決まるため、同僚や部下など上司以外に関係する人たちからの評価は、関係なく、上司からの評価さえ高ければ昇進や昇給に繋がります。しかし、360度評価では、上司だけではなく、同僚や部下、顧客など仕事で関係する様々な人から評価されることになります。これにより、被評価者は関わる人全員に対して果たすべき責任を感じやすくなり、業務の質や効率の向上に繋がるでしょう。

360度評価導入のデメリット

360度評価にはいくつかのデメリットも存在します。

主なものは以下の3つです。

・時間とリソースが多くかかる

・部下に対するマネジメントに悪影響を及ぼしやすい

・社員同士の談合による評価のバイアスが生まれやすい

それぞれについて詳しく解説します。

時間とリソースが多くかかる

360度評価を実施する場合、評価者・被評価者・管理者など、さまざまな立場の関係者の時間とリソースを消費します。

実際に妥当な評価を行うためには、多くの立場からの評価を収集し、総合的に評価をする必要があります。

この手法は、単純に被評価者の成果を評価し人事に反映させる従来の制度よりも、多大な時間や労力を要すると言えるでしょう。

360度評価を効率的に実行するためには、事前の評価基準の設定などを綿密に行う必要があるでしょう。

部下に対するマネジメントに悪影響を及ぼしやすい

360度評価を通して、上司が部下からの目線を過度に気にし、マネジメントが甘くなる可能性があります。

これは、厳しい指導が必要な場面において、部下に嫌われることを危惧したが故に適切なマネジメントを行えなくなる場合などを指します。

この事態を避けるためには、忖度なしに指摘できる関係性を構築することが重要です。

また360度評価によって受け取った、否定的な意見もマネジメントに悪影響を及ぼしかねません。

年次に関わらず意見を伝えられる、風通しの良い職場の構築に繋がりますが、ネガティブな意見を受け入れて、改善していく姿勢がより一層求められます。

社員同士の談合による評価のバイアスが生まれやすい

社員間の談合にも注意しましょう。社員の間で、「高評価を付け合う」などの裏合わせをしたり、嫌いな社員に対して意図的に低評価を付ける可能性も0ではありません。

あくまでも、「公平で信頼できる人事評価を行う」という360度評価の目的を見失わないように、社内喚起をする必要があるでしょう。

360度評価導入の9つのステップ

360度評価の実際の導入・運用の流れは以下の9ステップに分かれます。

1.導入目的の明確化

2.評価対象者への設定

3.評価基準の設計

4. 運用プロセスの設計

5. フィードバックレポートの設計

6. 導入におけるデメリットへの対策

7. 現場への周知

8. トライアルの実施

9. 実施とフィードバック

それぞれについて詳しく解説します。

1. 導入目的の明確化

360度評価を導入する目的を設計します。活用目的に合わせて評価基準、フィードバックの内容、運用フローをカスタマイズする必要があるためです。

「内省」を最重要視する場合(階層別研修など):匿名性は上記ほど重要でないがフィードバック手法の工夫が必要

2. 評価対象者への設定

360度評価をだれを対象に実施するかを決めましょう。評価対象者のパターンは主に管理者やマネージャーのみを対象に実施するのか、一般社員も含めた社員全員を対象として実施するのかの2つのパターンがあります。

マネジメントスキルの向上やマネジメントの視野拡大などの人材育成を目的とする場合は、管理者層だけを対象としても有効になります。しかし、基本的に人事評価を目的とする場合は、全社員を対象にすることで多面的で公平な評価を行うことに繋がるでしょう。

3. 評価基準の設計

導入目的を踏まえた上で評価基準を設計します。評価基準設計の際には、【評価項目の選定→評価項目重要度を定める(質問数の配分を決める)→評価項目毎に評価基準を設計する】というフローが発生します。

評価基準設計の際の留意点・評価基準の目安は30項目

・回答尺度は最大5段階(「どちらとも言えない」を組み込む場合を想定)

・「分からない」という項目を設置(評価を無理強いしない)

・想定回答時間は15分以内

また、具体的な評価項目としては、

・目標設定と方向性の合致度

・タスク管理

・組織作り

・部下へのエンパワーメント

・自己啓発

などが考えられます。

■人事評価項目の設定については、こちらの記事で詳しく解説しています。

部下が上司を評価するには?評価項目やコメントの例文をご紹介します。

4. 運用プロセスの設計

活動目的に応じて運用プロセスを設計する必要があります。

運用プロセス設計における検討項目・実施時期(繁忙期などを考慮すること)

・実施手法(紙形式かweb形式か)

・回答期間(長くても2週間以内に締め切り設定※延長しても回答率は上がらない)

・評価者選定基準(評価者の選定要件設計)

・実施頻度(導入目的を踏まえて検討する)

特に実施方法は、評価を大きく左右します。忖度などのない信頼性の高い評価を集めるために、どの方法が最も適しているのかをよく考えましょう。

5. フィードバックレポートの設計

「被評価者が素直に評価結果を受け止められる」様式にすることが最大のポイントです。そのための留意点は以下の通りです。

留意点・評価結果を導き出した分析方法を明瞭に解説する

・評価データを詳細に提示(多面的な自己分析の材料とする)

・自己評価と他者評価のバラツキに焦点をあてる

6. 導入におけるデメリットへの対策

導入によって生じうる問題を増幅させないため、対策を検討しておくことが重要です。このフローでは、人事メンバーなど複数人で生じえる問題と各々の発生可能性を洗い出し、先手を打つようにしましょう。

例えば、「上司から部下への甘いマネジメント」を生じえる問題と想定した場合には、あらかじめ上司に注意しておくなどの対策が必要となります。

7. 現場への周知

社員への告知は手間をかけましょう。実施の目的や方法、注意点について、徹底した周知を行い、理解を得ることが重要です。具体的には、以下の点を踏まえて告知をするようにしましょう。

特に、360度評価を行う目的についてはさまざまな伝え方があります。「職場でのコミュニケーションを活性化させるため」「本人の能力開発のため」などです。

社員にどのようなモチベーションを持って、日々の業務や人事評価と向き合ってほしいかをよく考えて伝えましょう。

そのほかにも具体的には、以下の点を踏まえて告知をするようにしましょう。

告知すべき項目・360度評価導入の目的(評価後にどのように利用されるのかを明確にした上で)・フィードバック実施方法

・匿名性を重視すること、評価者に不利益益等生じないこと

・窓口があること(360度評価では、上司に質問ができないため)

8. トライアルの実施

現場への周知の後、本格的な実施前に一度トライアルを実施することをお勧めします。具体的には、下記の項目を確認しながら実施しましょう。

確認項目・意味の通じない設問がないか

・立場次第では、回答したくないと思わせる設問がないか

・回答コメントにかかる負荷は妥当か

ガイドラインを練るだけでは気付けない点を見つける最終ステップとして、トライアルの実施は有効です。

9.実施とフィードバック

トライアルを踏まえて、実際に360度評価を実施します。評価の応募期間内に、社員全員から回答を得られるように定期的にリマインドをするなどの対策を行いましょう。

すべての社員からの評価結果を集計した後に、フィードバックを実施します。フィードバックの開示は、被評価者本人に限定する場合もありますが、本人と上司の両方に対して開示されるケースもあります。上司も含めたフィードバックの開示には、改善すべきポイントを共有し、相談するメリットがあります。

その他の運用方法としては、結果を本人に返却した後に全社に公開する方法や、特定の項目が低い場合に人事部から個別にフィードバックする方法、または研修を通じてフィードバックする方法などもあります。

360度評価導入時のポイント

360度評価の導入におけるポイントを3つご紹介します。

・評価者間における評価のバラつきの原因を解明する

・自己評価と他者評価における評価のバラつきの原因を解明する

・個人だけでなく組織の課題を抽出する

それぞれについて詳しく解説します。

①評価者間における評価のバラつきの原因を解明する

360度評価では、多面から被評価者を捉えることが可能ですが、同時に、評価者により評価にバラつきがでる可能性が大いにあります。

その際に、単純に評価者間の評価データを合計点や平均点として算出してしまうと、被評価者の実態からズレてしまう危険性が潜んでいます。そのため、評価データを集めた上で、なぜ評価者間でバラツキが出たのかを考察し、より的確に被評価者の人物像を捉えることが必要です。

②自己評価と他者評価における評価のバラつきの原因を解明する

360度評価では、自己評価と他者評価の違いに着目し、被評価者の自己認識能力を浮彫にすること及び最終的な評価のすり合わせが重要です。

自己認識能力

③個人だけでなく組織の課題を抽出する

360度評価では、個人における多面評価を分析・フィードバックするだけでなく、組織や階層ごとにグループ分けして評価を分析することにより、単位ごとの課題(部門ごとの組織構造・業務特性解明など)を抽出することが可能です。

7つの導入成功事例

360度評価を導入した企業の事例を7つ紹介します。

トヨタ自動車株式会社

画像元:https://toyota.jp/index.html

トヨタ自動車株式会社では、2020年1月から課長以上の管理職を対象に360度評価を導入しています。具体的には、1人につき周辺の15人ほどが評価し、評価内容は個人加点幅を拡大や昇格のスピードの促進に反映しているようです。

評価基準は、社員の行動原則が記された「社員手帳」などに基づいて設計されています。また、部下らが上司との関係性を危惧して正直な意見及び評価を行わない可能性の回避のため、口頭で聞き取る形式で実施されています。

株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)

.png)

株式会社DeNAでは、約130名のマネージャー職に対し、記述式で360度評価を実施しています。人材の能力を引き出すためにはマネージャーが鍵となるという考えのもとで行われています。

また、同社では、「発信責任」が社員にも求められていることから記名制で行われている点が特徴的です。記名性の場合、本音で意見を言えないのではないかという懸念点はありますが、元々、相手の立場を気にせず本音で意見を言う文化が根付いているため、その文化を大切にするという意味合いでも記名性で行っているというとの事です。

株式会社メルカリ

画像元:https://about.mercari.com/

株式会社メルカリでは、「ピアボーナス制度」が導入されており、社員の高い満足度に繋がっています。導入により、互いに良い点を賞賛したりと、社員間のコミュニケーションに繋がっているとのことです。

GMOインターネットグループ株式会社の事例

GMOインターネットグループ株式会社では、「ガラス張りの経営」というポリシーの基、社員の役割や等級を可視化(全ての社員の等級・給与額もオープン)し、それぞれの役割に応じて多角的な評価をすることを目的に360度評価が導入されています。

アマゾンジャパン株式会社の事例

画像元:https://www.aboutamazon.jp/

アマゾンジャパン株式会社における人事評価は、「業績」と「OLP(リーダーシップ理念)を体現できていたか?」という2つの軸で評価されます。

後者の「OLPを体現できていたか?」を360度評価しています。フィードバックでは、OLPに基づく被評価者が行動したファクトを書くため、日頃から丹念にファクトを収集しているとのことで、OLPをとても重要視していることが分かります。

株式会社グローバルトラストネットワークス

株式会社グローバルトラストネットワークスは、日本国内で暮らす外国人の「住」をサポートするサービスを提供するベンチャー企業です。

社内の7割は外国籍であるこの会社では、言語や文化にとらわれずチームワークを重視する社風のもと、360度評価を導入しました。「ある社員が頑張っているか、優秀かどうかを一人ひとりが決めていく」この評価制度の下で、人事評価をよりスムーズに行えるようになったそうです。

引用元:https://www.kaonavi.jp/showcase/gtn/

株式会社チュチュアンナ

画像元:https://www.tutuanna.co.jp/

靴下・インナーウェアのSPA(製造小売)を手掛ける株式会社チュチュアンナでは、将来も成長し続けられる本部組織の改革が求められ、施策として360度評価を導入しました。

この会社は、マネジメント職候補として一般社員の中に「リーダー」という役割を設けています。360度評価導入の狙いは、「リーダー」以上のすべてのマネジメント職が、自分の部下から評価を受けてマネジメント職として大きく成長してもらうことでした。

実際の評価では、経営方針を現場レベルに落とし込んで伝える「方針」、部下や同僚の手本となれる「模範性」、頑張る部下を支える「支援力」、部下の「育成力」、部下に対する平等で的確な「評価」の大きく5つの項目軸での評価を用いています。また、これらをさらに細分化し、たとえば「支援力」では「部下が会社に貢献していることを感じさせることができているか」という項目を設けることで、マネジメント力を強化できる仕組みを運用しているそうです。

引用元:https://www.kaonavi.jp/showcase/tut/

まとめ

いかがでしたでしょうか。今後組織のフラット化が進むに従って、管理職への採用基準が厳しくなるため評価の精度がより求められていく時代となります。社員のモチベーションダウン回避のためにも導入目的を明確にしたうえで慎重に実施しましょう。

その際に本記事を参考にしていただけると幸いです。

【関連記事】

人事業務代行(人事アウトソーシング)とは?サービス16選比較!

人事評価コンサルティング会社15選!導入のメリットや選定ポイントを徹底解説しました。

【2021年最新版】人事評価システム20選!サービス内容、機能、料金などを徹底比較

情意評価とは?評価におけるメリット・デメリット、評価項目や書く際の注意点を徹底解説します。

人事評価におけるフィードバックはコメント内容が重要?書き方や職種別の例文をご紹介します

部下が上司を評価するには?評価項目やコメントの例文をご紹介します。

階層別研修とは?効果的に実施するために知っておきたいポイント

人事評価制度コンサルティングならお任せください

✓広告業界最大手グループのネット広告代理店等、50社以上との取引実績あり

✓契約継続率90%以上を誇る高品質サービス

✓月額200,000円~の圧倒的コストパフォーマンスを実現

✓調査から制度検討、シュミレーション、運用までトータルでサポート

✓評価者研修、従業員に向けた説明会、評価シート作成、1on1面談コンサルティング等も実施

✓少数精鋭だからこそ実現出来る、柔軟なサービス設計・ご対応

▼サービスに関するお問い合わせはこちらから